L’Europa che vogliamo

L’Europa che vogliamo

L’Europa che vogliamo

«Appunti di cultura e politica» – «Città dell’uomo»

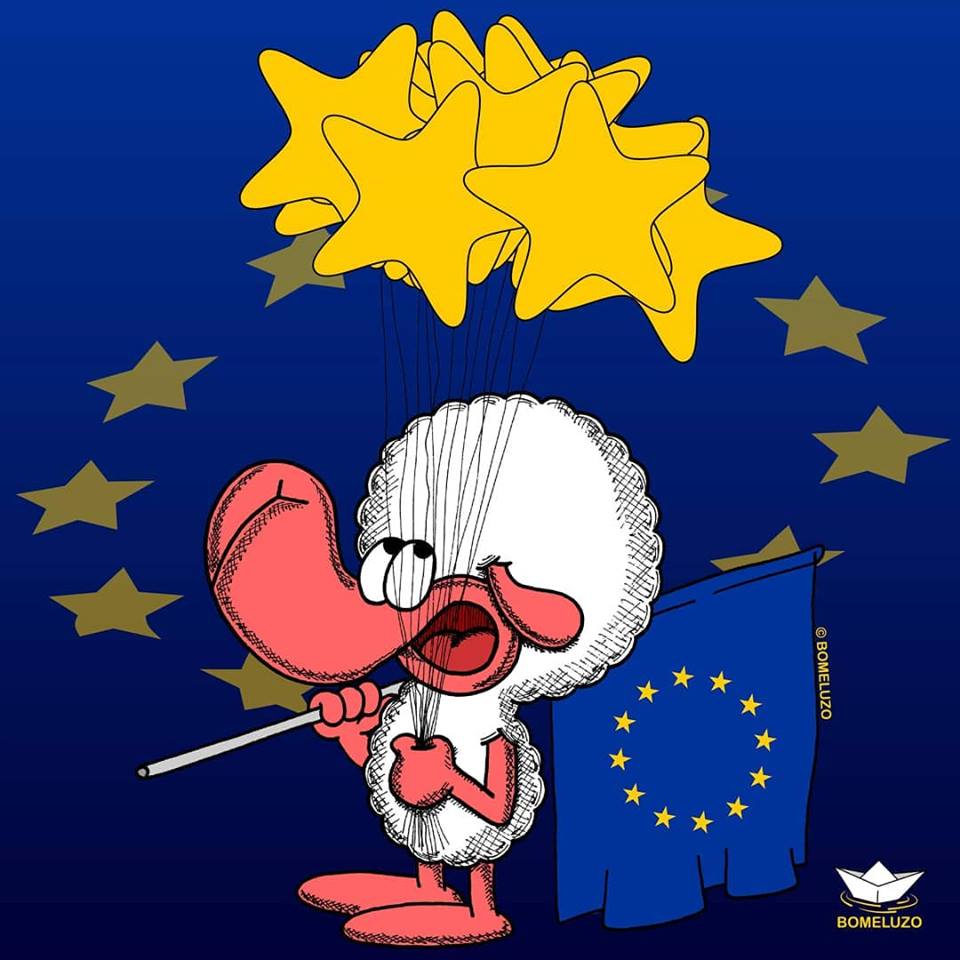

Attorno alle questioni dell’Europa si è fatta spesso molta retorica. In tempi recenti si è magnificata la capacità del continente di favorire su larga scala processi di pacificazione (si pensi al premio Nobel per la pace conferito all’Unione europea nel 2012), sottovalutando forse la sua storia di tragiche guerre fratricide. Ci sono stati anche tra i credenti – quando si discusse qualche anno fa di un Trattato costituzionale europeo – discorsi infiammati e addirittura rivendicazioni puntute sulle «radici cristiane dell’Europa», trascurando la circostanza che da un certo richiamo strumentale e distorto a tali radici sono nati, e ancora nascono, frutti non sempre coerenti (si consideri il diffuso atteggiamento di chiusura verso gli stranieri immigrati). Spesso si è magnificata la tendenza all’unità come un qualcosa di ormai ovvio e scontato, che pezzo per pezzo, con una ingegneria quasi tecnocratica, avrebbe prima o poi realizzato una forma di unione solida e visibile fra i diversi Stati. Negli ultimi anni ci siamo invece resi conto che il pluralismo di culture e tradizioni, unitamente alla diversità degli interessi nazionali, non si è affatto ridotto; anzi, le tendenze centrifughe sono cresciute e oggi sembrano forse più forti di quelle unitarie.

L’Europa moderna, del resto, è questa strana creatura, nata da un coacervo di pluralità irriducibili, competitive e divergenti, dopo la dissoluzione della «mistica» e mitica «santa romana repubblica» (la res publica christianorum) del Medioevo. Ciononostante, essa – quasi altra faccia della medesima medaglia – si è sempre sentita come unificata da una cultura unitaria e da un senso comunitario fatto di civiltà, costumi ed eredità condivise. Dunque, una civiltà plurale, un cammino sempre sul filo tra convergenza e tensioni conflittuali.

Questo ci sembra un punto dirimente. L’Europa non è un dato di fatto, una realtà definita una volta per tutte, ma può esistere solo come progetto. Non si deve mai da- re per scontato questo elemento, non si de- ve dare per ovvia l’identità europea (in tutti i sensi e particolarmente in quello politico), pena il rischio di un suo inevitabile depotenziamento sino all’insignificanza nei fatti. Chi ci crede ha il compito di continuamente rimotivarla e rilanciarla all’altezza delle sfide dell’epoca.

L’idea per cui il percorso «comunitario» iniziato quasi settant’anni fa tra sei paesi (e oggi arrivato a coinvolgerne 28) sia ormai irreversibile e non possa che avanzare, spesso coltivata più o meno surrettiziamente dagli stessi europeisti convinti, è illusoria. Del resto, l’integrazione dell’Europa ha funzionato quando è riuscita a elaborare una risposta a qualche problema politico reale e comune. Risposte magari non del tutto lineari, perché frutto di delicati e faticosi compromessi, ma, in ogni caso, di non trascurabile efficacia. Si pensi, agli inizi del cammino d’integrazione europea, al problema della ricostruzione della Germania dopo gli spaventosi conflitti mondiali e la sua divisione territoriale, nel clima drammatico della «guerra fredda».

Non possiamo sottovalutare il fatto che oggi, di fronte ai popoli e agli Stati europei, ci sia un problema storico analogo, di straordinaria ampiezza e complessità. Per anni ci siamo cullati nell’ideologica illusione che la stagione della globalizzazione avesse consegnato la storia alla preminenza dei mercati, senza più ruoli, se non residuali, da riconoscere agli Stati. Dopo la crisi del 2008 e la «grande stagnazione» successiva, conosciamo invece un mondo in cui soggetti «giganti» come Stati Uniti e Cina hanno rilanciato una forma tradizionale di «statualità forte» per governare la globalizzazione (bene o male che lo stiano facendo). Occorre ribadire che nel mondo dei «giganti» non c’è futuro per i piccoli-medi Stati europei, soprattutto se si isolano in stizzose diatribe reciproche. Questo vale non solo per quelli più deboli e periferici, ma anche per la nuova potenza economica tedesca: qualsiasi paese d’Europa, da solo, non va da nessuna parte. Per cui la necessità dovrebbe muovere l’ingegno. Un’Europa in qualche modo unita è l’unica possibilità affinché la voce dei suoi cittadini possa contare sulla scena internazionale, dove si affrontano le sfide cruciali e si assumono decisioni fondamentali per i destini dei popoli e dell’intero pianeta. Oggi, invece, assistiamo a varie tensioni scaturite da una società europea che ha sof- ferto la crisi e vive nell’incertezza la globa- lizzazione, con pulsioni legate all’idea di po- tere riportare a galla i localismi e i piccoli o medi nazionalismi: una sorta di «si salvi chi può», assolutamente privo di consisten- za. Al di là di ogni elaborata formula polito- logica, che si parli di populismi o di sovra- nismi, in sostanza, siamo tornati a questo punto: la sfida all’Europa viene dai molteplici nazionalismi interni, incattiviti. Essi hanno potuto soffiare sul fuoco delle difficoltà e dei risentimenti sociali, proprio per i limiti dell’Europa reale (e forse anche degli europeisti reali). Che troppo hanno confidato nella spontaneità dei processi, nella bontà astratta degli organismi istituzionali, in una sorta di mancanza di alternative del cammino intrapreso, senza fare i conti sino in fondo con i limiti e le contraddizioni della storia. Si è quindi sottovalutata la persistenza del dato originario dei singoli Stati, nella loro diversità di storia, cultura, sviluppo. Si è proceduto a una costruzione europea squisitamente tecnocratica, fidando nella forza omologatrice del mercato, trascurando la necessità di una elaborazione culturale in grado di persuadere e armonizzare le nazionalità. Di fronte alla crisi si è scelta una linea di algida austerità, che ha lasciato ovviamente scontenti i «perdenti» della globalizzazione. Insomma, l’Europa concreta, l’Unione europea degli ultimi decenni – è bene dirlo forte e chiaro – ha seguìto linee quanto meno controverse (di recente lo ha ammesso, a denti stretti, lo stesso presidente della Commissione, Juncker).

Le elezioni del Parlamento europeo di fine maggio sono un’occasione propizia per fare emergere un duplice messaggio: c’è assoluto bisogno di rilanciare l’Unione, ma essa, al contempo, deve cambiare profondamente. Nel momento in cui variamo questo editoriale, non abbiamo ancora precise indicazioni sul quadro specifico delle forze in campo, almeno in Italia, per la competizione elettorale. Si registra, per ora, un’evidente tentazione di utilizzare l’appuntamento europeo come semplice specchio e cassa di risonanza delle tendenze della politica italiana, mentre occorrerebbe che le forze più rilevanti – per noi, soprattutto quelle progressiste e socialmente avanzate – producessero un grande sforzo di convinzione e mobilitazione collettiva attorno a una linea il più possibile chiara e coerente. Non europeisti contro sovranisti. Questa prospettiva rischia di essere tatticamente controproducente e strategicamente fuorviante, perché l’europeismo «sano» non annulla l’originalità degli Stati, né le differenze sul modello di Europa che si vuole perseguire. Occorre dare rappresentanza agli europeisti profondamente riformatori, che vogliono un’Unione europea nuova: distinti dagli stanchi sostenitori dell’esistente, quanto contrapposti ai profeti della distruzione del «sogno europeo».

Non è difficile delineare qualche contorno essenziale dell’auspicabile nuova Europa. Deve essere forte, cioè capace di elaborare un discorso e una progettualità politici sulla convenienza per tutti di fare convergere interessi anche apparentemente diversi e sfrangiati, data l’altezza delle sfide in campo. Naturalmente, dovrebbe essere forte sullo stesso piano istituzionale, avviando processi di riforma che le diano più chiara capacità decisionale, più ampia legittimazione democratica e popolare, più estesa sovranità sul bilancio e sulle scelte di politica economica. In quest’ottica risulta decisivo il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, per riaffermare il valore della democrazia rappresentativa, in un momento in cui nel continente spira il vento della democrazia diretta, che in realtà nasconde meccanismi di accentramento delle decisioni in poche persone. Non sappiamo se lo storico modello dello Stato federale da più parti ipotizzato sia ancora adeguato ai cambiamenti epocali intervenuti, ma, di sicuro, abbiamo bisogno di qualcosa di simile: cioè, una forma di statualità europea nuova, che faccia convergere le differenti volontà e le spiccate pluralità in un quadro di governo comune dei grandi processi euro-mondiali, rispettando al contempo e proteggendo i margini di autonomia di ogni popolo e paese. L’Europa ha nelle proprie corde una metodologia feconda di rapporto tra gli Stati, basata su attitudine inclusiva e cooperativa, nel segno di una negoziazione continua, invece che su forme di egemonia e imposizioni, oppure gerarchie imperiali. Deve aggiornarla e rilanciarla.

Va aggiunto che la suddetta forma di statualità forte (ancorché sui generis) occorre che si colleghi a un obiettivo socio-culturale non neutro. Pertanto, vale la pena di costruire l’Europa unita per rilanciare uno specifico modello sociale, basato su: impegno per integrare i «perdenti» e lotta contro le sempre più insostenibili diseguaglianze; rapporti di mediazione articolata tra i gruppi e i mondi sociali, invece che individualismo anglosassone o «collettivismo» asiatico; composizione lungimirante fra le esigenze della crescita economica e quelle della coesione sociale; capacità di governo dell’economia, senza dirigismi né subalternità ai mercati: pensiamo che cosa significherebbe rispondere alla crisi economica con un grande e convergente sforzo europeo, centrato su progetti innovativi di economia sostenibile e solidale (oggi si parla, simbolicamente, di un «green new deal»). Proprio sul tema ambientale, tornato in questi mesi fortemente alla ribalta, l’Europa potrebbe assumere un ruolo-guida, orientato, fra l’altro, a un sempre meglio definito nuovo modello di sviluppo, sensibile alle istanze del «bene comune».

Ancora più a fondo, nell’Europa che vogliamo c’è una concezione della persona umana al di sopra di ogni pur legittima risposta al bisogno di sicurezza e della stessa coesione. Ciò implica, fra l’altro, puntare su processi d’integrazione delle diversità socio-culturali e religiose, ma in un’ottica di costruttivo dialogo reciproco, con al centro il primato della coscienza personale, il riconoscimento della dignità di ogni uomo e donna, il rifiuto di qualsiasi forma di violenza nelle relazioni interpersonali e di gruppo, il ripudio d’ogni genere di xenofobia e razzismi, nonché delle pulsioni «giustizialistiche», con i tentativi di ritorno alla pena di morte. Un’Europa forte deve servire una società in cui valga la pena vivere. Sono tutti elementi da rilanciare e attualizzare nelle battaglie quotidiane: la campagna elettorale potrebbe e dovrebbe diventare un enorme cantiere di discussione attorno a queste prospettive.

——————-

18 marzo 2019

L’Europa che vogliamo

EDITORIALE- «Appunti di cultura e politica» – «Città dell’uomo»

————————————————–

Non c’è ambientalismo senza giustizia sociale: ecco il vero green new deal per l’Europa

Linkiesta.it, 10 maggio 2019

A due settimane dalle elezioni europee, Legambiente presenta un compendio di proposte in cui l’economia decarbonizzata e circolare è la base da cui partire per trasformare i cambiamenti climatici in occasioni di sviluppo e innovazione

Un documento che si ispira al New Deal degli anni Trenta, quello che servì a risollevare gli Stati Uniti dalla Grande Depressione. A due settimane dalle elezioni europee, Legambiente ha presentato il suo Green New Deal per l’Europa1, un compendio di proposte in cui l’economia decarbonizzata e circolare è la base da cui partire non solo per trasformare i cambiamenti climatici in occasioni di sviluppo e innovazione, ma anche per affrontare le sfide delle disuguaglianze crescenti, del lavoro e dell’immigrazione. «La questione ambientale è il tema per dare un senso al progetto europeo», spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. «Solo l’ambiente riesce a tenere insieme lavoro, innovazione, economia, migrazioni. Non si può, ad esempio, dare una risposta alla questione migranti senza pensare alla questione ambientale: gli impatti climatici sui territori generano migrazioni e disuguaglianze».

“Giustizia ambientale e giustizia sociale hanno un comune destino”, quindi, come scrive Fabrizio Barca nel suo intervento contenuto nel testo. E la stessa transizione ecologica, con lo stravolgimento dei modelli produttivi e del lavoro, deve tenerne conto per essere “giusta”. Barca parla di “progresso socio-ecologico”, ovvero l’idea che la transizione urgente verso la giustizia ambientale tenga sempre conto dei suoi effetti sociali, per evitare che siano i lavoratori più vulnerabili a pagare i costi della transizione. «La decarbonizzazione è una grande opportunità per investire», spiega Maurizio Albrizio, che dirige l’ufficio europeo di Legambiente, «ma avrà un grande impatto sociale e abbiamo l’obbligo di non lasciare indietro nessuno. Il Green New Deal è un grande e nuovo contratto sociale con i cittadini».

Ecco l’intervento di Fabrizio Barca [1]:

Il destino comune di giustizia ambientale e giustizia sociale

Il destino comune di giustizia ambientale e giustizia sociale

In questa fase difficile e aperta a esiti così diversi della vita nostra e delle nostre società, ingiustizia sociale e minaccia ambientale dominano i pensieri e il quotidiano agire di tutti noi. La sofferenza per l’oggi e l’ansia per il domani colpiscono in particolare quelli di noi che non hanno i mezzi finanziari e il contesto sociale e relazionale per costruirsi una difesa, o magari per cogliere i benefici del cambiamento tecnologico, della globalizzazione e delle misure per contrastare il cambiamento climatico I fatti sono noti. A livello internazionale, la disuguaglianza di reddito si è ridotta per la prima volta da tempo ed è emerso (specie in Asia) un nuovo ceto medio; ma la dimensione e la gravità della povertà (di reddito, di salute, di istruzione, di potere sulle decisioni) sono insopportabili e suscitano movimenti globali. In Occidente, e da noi in Italia, le disuguaglianze hanno da trent’anni smesso di scendere, sono spesso risalite – specie per la ricchezza – e sono gravi in tutte le dimensioni di vita: economica, di lavoro (con una gravissima polarizzazione dei redditi e del grado di certezza e autonomia), di accesso (e qualità) ai servizi fondamentali e alla ricchezza comune, di riconoscimento dei nostri valori e delle nostre aspirazioni (specie per i cittadini delle aree interne, delle periferie, delle terre di mezzo). Assente un riferimento politico e culturale che apra uno scenario di emancipazione, la rabbia e il risentimento che discendono da queste ingiustizie si sono tradotte in una “dinamica autoritaria”.

E poiché i ceti deboli percepiscono spesso che le politiche ambientali sono in primo luogo pensate dai ceti forti e per i ceti forti e sono finanziate a loro principale carico (si pensi alle imposte sugli idrocarburi che gravano in primo luogo sui cittadini delle aree rurali e remote), di questa dinamica perversa fa parte anche un’avversione alle politiche di sostenibilità ambientale, e un’implicita alleanza con le forze produttive legate a un modo di produrre insostenibile. Se si condivide questa diagnosi, diventa evidente che giustizia ambientale e giustizia sociale hanno un comune destino: non solo perché l’una influenza l’altra, ma perché il consenso popolare alla giustizia ambientale richiede un disegno strategico che promuova la giustizia sociale. Gli interessi delle future generazioni, quelle che non hanno voce in capitolo, e gli interessi della parte con meno mezzi e potere delle generazioni in vita sono inestricabilmente legati. Ben lo rappresenta l’espressione “libertà sostanziale sostenibile” coniata dal Nobel Amartya Sen. È una delle tesi costitutive del lavoro del Forum Disuguaglianze e Diversità, espressa nel Rapporto appena prodotto. Proposte per la giustizia sociale e in particolare nella sua proposta n. 10. È ciò che molte parti più mature dei movimenti che perseguono l’uno e l’altro obiettivo sanno da tempo e che è colto nel termine di “transizione equa” verso una società ecologicamente sostenibile. Ma che fatica ancora a diventare senso comune. Ecco allora l’importanza del rapporto Uguaglianza sostenibile redatto da una commissione indipendente su iniziativa dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici al parlamento europeo, 30 ricercatori di università e istituzioni di tutta Europa. L’intreccio fra giustizia sociale e ambientale pervade tutte le oltre 100 proposte avanzate dal rapporto, e trova una sintesi istituzionale nella proposta finale di trasformare radicalmente il processo di formazione coordinata dei bilanci dei paesi dell’Unione, noto come “semestre europeo”. Di seguito, tratteggiamo l’impianto concettuale del rapporto e il contenuto delle cinque connesse tematiche con cui le proposte sono riassunte.

Si tratta di usare questa piattaforma come un terreno per discutere, per tornare a mettere al centro i contenuti con cui si intende trasformare la rabbia e il risentimento di questa fase in una spinta per l’emancipazione, per la giustizia sociale, e per la giustizia ambientale.

Nell’impianto concettuale e interpretativo del rapporto, indispensabile per ogni proposta di cambiamento che non sia estemporanea o tattica, oltre al punto centrale da cui abbiamo preso le mosse, ci sono quattro punti di forza. Primo, la consapevolezza della natura sistemica e radicale delle politiche da realizzare. Secondo, la convinzione che redistribuire sia necessario, e che si debba tornare a farlo soprattutto in ambito fiscale, ma che ciò non sia sufficiente: occorre intervenire nei meccanismi di formazione della ricchezza, prima di tutto nel cambiamento tecnologico e nel potere negoziale del lavoro e dei cittadini – sono i meccanismi su cui il Forum Disuguaglianze e Diversità ha messo i riflettori, assieme al passaggio generazionale. Terzo, l’opportunità di costruire la svolta guardando avanti, e in particolare mettendo a uso due profonde novità della fase che viviamo: il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva nella messa in opera di diritti, cura dei beni comuni e sostegno ai soggetti deboli; le comunità di innovatori che utilizzano la rete per produrre patrimoni di conoscenza aperta. Quarto, e non certo ultima, la realizzazione che se l’inversione radicale delle politiche è necessaria per ogni stato nazionale, da essa dipende l’esistenza stessa dell’Unione europea.

E veniamo alle 100 (anzi 110) politiche. Il primo gruppo di esse mira a dare potere alle persone. Comprende, in primo luogo, un blocco di misure volte a ridare potere negoziale al lavoro: promuovendo la partecipazione strategica dei lavoratori, riconoscendo al lavoro pseudo-autonomo (gig economy, partite Iva, lavoro sommerso che affianca l’automazione o l’intelligenza artificiale) diritti oggi negati, promuovendo il rafforzamento dei sindacati. A queste si accompagna un blocco di misure volte ad accrescere gli spazi di azione e il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva: diffondendo i metodi del Codice europeo di condotta del partenariato e definendo standard minimi di partecipazione.

Il secondo gruppo di proposte mira a dare una forma diversa al capitalismo.

C’è in questo obiettivo il rigetto di quell’assunto “non c’è alternativa” che ha dominato a lungo il pensiero di larga parte degli eredi del pensiero socialdemocratico. Le proposte avanzate spaziano dalla promozione di forme di impresa (esistenti) che non soggiacciono all’imperativo unico della massimizzazione del “valore patrimoniale”, incorporando obiettivi sociali e ambientali, a un vasto insieme di misure che blocchino l’elusione delle imposte sulle imprese, a cominciare dalla definizione in Europa di una base impositiva unica che includa l’economia digitale.

Il terzo gruppo affronta direttamente l’obiettivo della giustizia sociale. Comprende fra gli altri: una strategia contro la povertà e sulla casa che si dà carico di reperire i mezzi finanziari; la progressiva fissazione di standard minimi europei per salute e reddito minimo, da sottoporre a monitoraggio; misure per innalzare verso l’alto i salari minimi; interventi volti a rafforzare il potere – parola, anche questa, felicemente tornata al centro dell’analisi – delle donne. E poi, l’utilizzo della politica di coesione come strumento operativo per togliere alle politiche pubbliche la cecità alle persone nei territori, che tanto ha contribuito ad accrescere i divari fra aree interne e urbane, fra periferie e centri urbani. Manca – è uno dei due limiti seri del rapporto – la proposta di un’iniziativa europea sull’istruzione. E poi c’è l’obiettivo del progresso socio-ecologico, con cui si riassume l’idea che la transizione urgente verso la giustizia ambientale tenga sempre conto dei suoi effetti sociali, per evitare, come si scrive, che siano i vulnerabili a pagare i costi della transizione.

Le misure indicate riguardano, fra gli altri, il disegno della Politica agricola post-2020, dove le trasformazioni necessarie (specie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra) devono tutelare il prezioso bene comune della popolazione impegnata in agricoltura; la necessità che le scelte di investimento per contrastare il cambiamento climatico – almeno il 25% del prossimo bilancio europeo post-2020 – siano davvero improntate a una logica di giustizia sociale, e a tale scopo la creazione di una vice-presidenza apposita della Commissione e di forme rafforzate di partecipazione a tali scelte del mondo del lavoro e dei cittadini. Infine, nella quinta parte, innescare il cambiamento, il rapporto si chiede come l’inversione di rotta configurata possa essere avviata. Il punto di forza di quest’ultima sezione sta nella proposta di cambiare radicalmente il meccanismo del cosiddetto “semestre europeo”, con cui le politiche di bilancio dei singoli paesi membri trovano un momento di coerenza e di rispondenza a indirizzi generali europei, finora dominati dall’obiettivo di evitare squilibri di bilancio. A tale obiettivo si affiancherebbe ora, con lo stesso rango, il mix di obiettivi ambientali e sociali fin qui richiamato. Ciò avverrebbe in una logica di mediolungo termine, dentro un “Patto di sviluppo sostenibile multi-annuale”, presidiato dalle direzioni competenti, riportate finalmente su un piano di parità rispetto alla Direzione affari economici e finanziari.

Nell’attuazione di questi indirizzi, la politica di coesione aiuterebbe a sospingere le politiche settoriali a tenere conto delle esigenze dei singoli territori. È un disegno che convince. Ma alla sua ambizione non corrisponde altrettanta ambizione nello scandire gli altri inneschi necessari, pure richiamati: quali la tutela degli investimenti pubblici nazionali dai tagli di bilancio e la previsione di strumenti anticiclici a livello europeo. Queste e altre misure richiederebbero scelte politiche che purtroppo non sono ancora mature fra i partiti del gruppo S&D che ha promosso l’analisi. Il che ci porta a rilevare, in conclusione, limite e forza del rapporto. Il limite di essere prodotto dentro una “famiglia politica” che procede, paese per paese, in modo non coeso. La forza, dovuta ai due brillanti co-presidenti della Commissione – Louka Katseli e Poul Nyrup Rasmussen, due politici di vaglia che hanno guardato oltre i piccoli orizzonti nazionali – di mettere sul tavolo una piattaforma radicale e di svolta, spingendosi fino ai limiti del possibile. Per questa ragione, non aiuta fermarsi alle singole proposte, rilevarne il gran numero, enfatizzare le mancanze o persino notare il “bruxellese” del linguaggio. Ciò che conta, il contributo del rapporto, sta nell’insieme di un disegno che rompe decisamente con i gravi errori dell’ultimo trentennio, commessi sotto l’egemonia neo- liberista. Si tratta di usare questa piattaforma come un terreno per discutere, per tornare a mettere al centro i contenuti con cui si intende trasformare la rabbia e il risentimento di questa fase in una spinta per l’emancipazione, per la giustizia sociale e per la giustizia ambientale.

[1] http://www.edizioniambiente.it/libri/1246/un-green-new-deal-per-l-europa/

—————————————

Su C3dem.

—————-

VOTO EUROPEO: Fabrizio Barca, “Non c’è ambientalismo senza giustizia sociale, ecco il vero green new deal per l’Europa” (linkiesta.it). Roberto D’Alimonte, “Europa e sovranisti, la vera partita si gioca dopo il voto” (Sole 24 ore). Piero Bevilacqua, “Il nucleo fondativo dell’Europa nella storia del Mediterraneo” (Manifesto).

AService Studio

AService Studio

Lascia un Commento