Monthly Archives: settembre 2017

Oggi lunedì 18 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

![]() L’assurda guerra di Martello

L’assurda guerra di Martello

18 Settembre 2017

Giuliana Sgrena Il Manifesto 17.9.2017, ripreso da DemocraziaoggiL.

——————————————

Primi attori e comprimari della paura

17 Settembre 2017

Marco Revelli dal Il Manifesto del 14.9.2017, ripreso da Democraziaoggi.

La squallida vicenda parlamentare della legge sullo Jus soli ha molti piccoli padri (piccoli in tutti i sensi, anzi piccini) e una sola grande madre, la Paura. Una paura pervasiva, sorda, velenosa che ha serpeggiato per tutta l’estate sotto la pelle del paese, si è gonfiata a dismisura, è […]

———————————————————————————————————-

Non bastano scuole nuove: serve un patto per ridare protagonismo ai giovani sardi

Non bastano scuole nuove: serve un patto per ridare protagonismo ai giovani sardi

di vitobiolchini su vitobiolchini.it

———————————————————————————————–

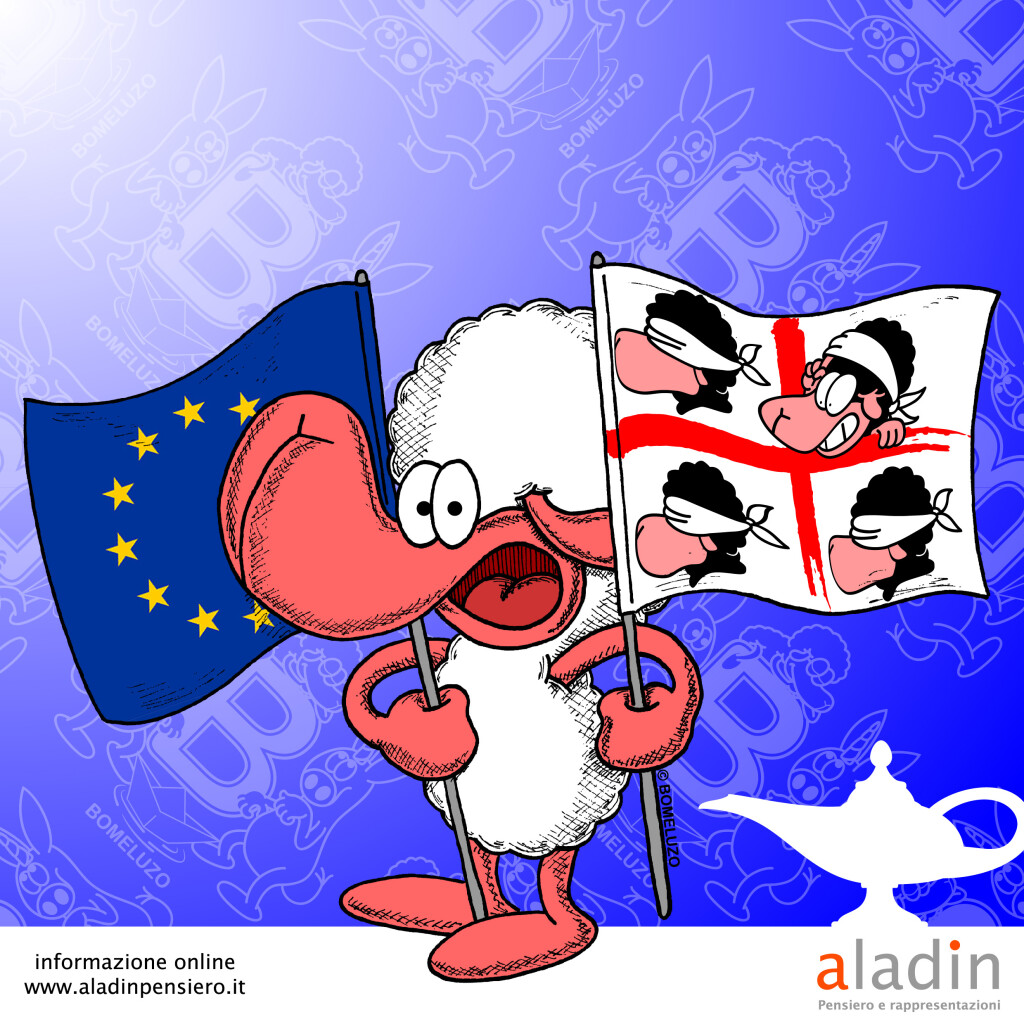

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

di Nicolò Migheli su SardegnaSoprattutto, ripreso da Aladinews.

————————————————————

Con il popolo catalano, per il diritto all’autodeterminazione

di Stefano Puddu Crespellani, su SardegnaSoprattutto.

——————————————————————————————————–

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

di Pietro Greco su Rocca, ripreso da Aladinews.

——————————————————————————————————-

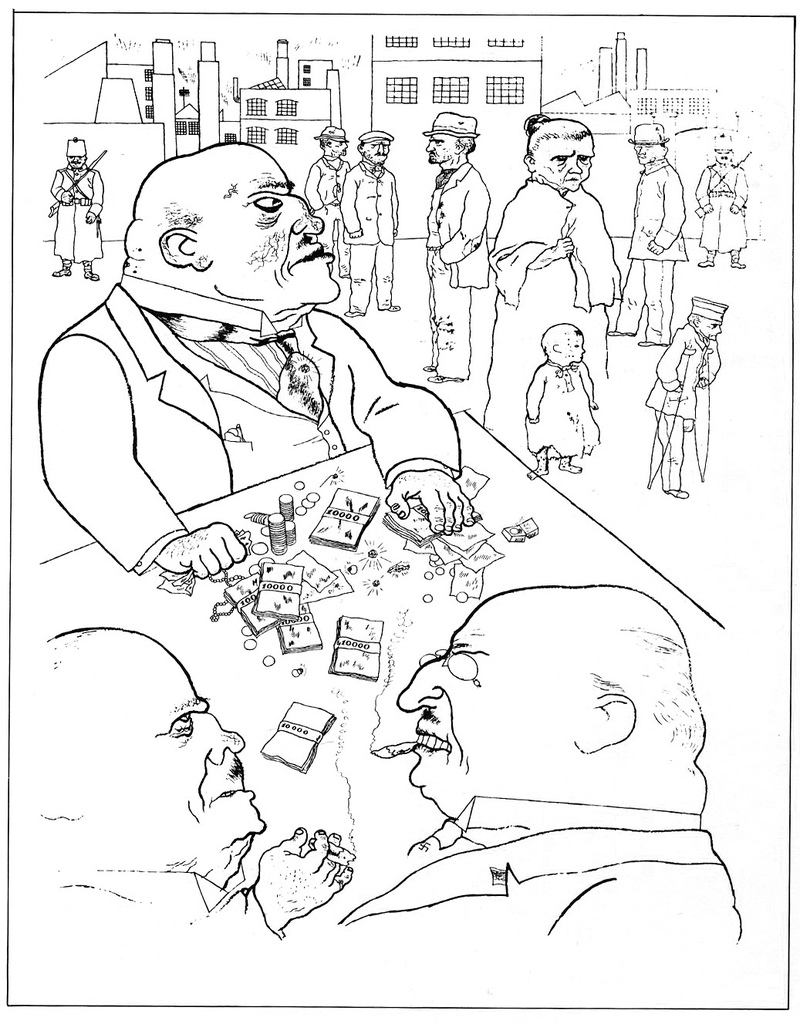

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Su tali tematiche Sabattini interviene su il manifesto sardo (e su Aladinews), riprendendo un saggio di Antonella Stirati, docente di economia.

————————————————————————————————-

Appello di insegnanti e educatori: “Subito una legge sullo Ius soli, i bambini sono tutti uguali”

Appello di insegnanti e educatori: “Subito una legge sullo Ius soli, i bambini sono tutti uguali” (ansa).

Appello di insegnanti e educatori: “Subito una legge sullo Ius soli, i bambini sono tutti uguali” (ansa).

Già migliaia le firme per la petizione lanciata dal maestro Franco Lorenzoni e dallo scrittore Eraldo Affinati.

MIGRAZIONI la trappola del lavoro

di Roberta Carlini, su Rocca

Se non lavorano, sono dei parassiti. Ma se hanno un lavoro, lo stanno rubando agli italiani. Sembra una trappola senza uscita, quella del lavoro per gli stranieri, insieme alle tante altre nelle quali si imbattono, fisiche e metaforiche. Ma non dovrebbero esserci dubbi, almeno per una parte delle persone che migrano: i rifugiati, che secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 hanno diritto al lavoro nel Paese in cui arrivano alle stesse condizioni degli autoctoni. Ma sono solo 145 gli Stati firmatari della Convenzione (tra i quali l’Italia), e anche al loro interno prevalgono distinguo e limitazioni al principio generale. Che ha una sua ispirazione chiarissima: se si vuole proteggere una persona, il cibo e un tetto sono la prima cosa da garantire, ma al rifugio fisico va affiancato il rifugio economico, ossia l’autonomia e dignità date da un reddito guadagnato con la propria attività. Se per i rifugiati, secondo i princìpi internazionali scritti in un’epoca ormai lontana ma formalmente non sconfessati, il lavoro è un diritto, per gli altri migranti – quelli che si spostano «solo» per migliorare la propria posizione economica – è lo scopo stesso del viaggio. I confini tra le due categorie, nella confusione degli sbarchi come nella condizione materiale, non sono così netti e a volte vengono agitati pretestuosamente: sta di fatto che, nell’uno come nell’altro caso, il lavoro in condizioni legali e dignitose è ostacolato, ridotto, a volte impossibile. L’articolo 17 della convenzione sui rifugiati è considerato un lusso che non possiamo più permetterci, da quando il lavoro, crocevia della nostra identità, è diventato un privilegio da spartirsi: e quando ci si deve dividere qualcosa, è meglio essere di meno. Motivo per cui si sono anche chiusi i moderati flussi regolari di ingresso prima consentiti ai migranti economici. È l’economia, con le sue dure leggi, che vince sull’etica? Le cose sono più complesse, a guardarle più da vicino. E la logica corrente può ribaltarsi nel suo contrario: gli immigrati non rubano lavoro, lo portano.

una notizia da Torino

Mentre l’Italia precipitava nell’estate drammatica della fine dei soccorsi in Mediterraneo, degli sgomberi e degli allarmi, all’inizio di luglio da Torino giungeva una notizia in controtendenza. Il prefetto ha riconosciuto a una trentina di profughi un permesso di soggiorno speciale, per poter continuare a lavorare. Queste persone si trovavano in una situazione molto critica: arrivati in Italia, avevano fatto domanda d’asilo e, secondo le leggi italiane, potevano dunque lavorare nell’attesa della risposta, per cui sono stati assunti da imprese della zona. Ma il riconoscimento del diritto d’asilo non è arrivato, anzi la loro domanda è stata respinta, poiché non avevano i requisiti. Sempre secondo la legge italiana, avrebbero dovuto essere buttati fuori. Ma il prefetto ha chiesto alle commissioni di riconsiderare la decisione, concedendo dei permessi «per motivi umanitari», della durata di due anni. Una protezione speciale, legata al fatto che queste persone lavorano, pagano i contributi, hanno imparato la lingua, insomma hanno fatto quel percorso di integrazione che tutti auspicano e chiedono. La decisione è importante non solo perché è la prima volta in Italia che la protezione umanitaria è interpretata in questo modo; ma anche e soprattutto perché a chiederla, a gran voce, sono stati gli imprenditori che avevano assunto i richiedenti asilo. «Questi ragazzi – avevano scritto in una lettera inviata a sindaco, prefetto e governatore – hanno imparato un mestiere e sono diventati risorse fondamentali per le nostre imprese. Chiediamo solo di poter proseguire il percorso intrapreso». La lettera è firmata da oltre cento aziende, il che fa capire che il fenomeno va oltre i trenta casi poi risolti in luglio.

Stiamo parlando comunque di piccoli numeri, una goccia nel grande mare di immigrati e profughi; ma è un episodio importante, perché mostra da un lato l’importanza cruciale del lavoro come strumento di integrazione e liberazione sociale; dall’altro, l’assurdità per cui, rispettando alla lettera le leggi, ci si poteva trovare a cacciare dall’Italia persone che lavorano, producono, pagano le tasse, sono volute e benvolute. I cento e passa imprenditori del Piemonte non hanno firmato quella lettera per fare un’opera di bene, ma per continuare a realizzare i propri guadagni, pagando tasse e contributi; mentre possiamo star certi del fatto che i proprietari dei campi di pomodori raccolti con il lavoro

schiavo dei migranti, nonché la fitta schiera degli intermediari di tutta la filiera, non chiederanno mai con una lettera al prefetto il permesso di soggiorno per i propri lavoranti.

miseria e ricchezza

Nello stesso senso si erano mossi, in occasione dell’eccezionale arrivo di profughi da Siria e Iraq nel 2015, gli imprenditori tedeschi, che hanno chiesto e ottenuto una rapida integrazione della nuova forza lavoro: corsi di lingua (a carico dello Stato) e di formazione professionale, riconoscimento dei titoli, assunzione regolare. Che, oltre a essere in teoria un pre-requisito in uno Stato di diritto, ha anche un corollario importante per le casse pubbliche, ossia il fatto che coloro che lavorano pagano anche tasse e contributi. Cosa che sarebbe molto importante, in Paesi demograficamente squilibrati come la Germania e l’Italia, per il futuro equilibrio del sistema pensionistico, come insistentemente dice il presidente dell’Inps Tito Boeri. Nel periodo della grande migrazione verso la Germania, mentre Angela Merkel diceva al mondo «Ce la possiamo fare» e apriva le porte, il Pil tedesco registrò un aumento superiore alle previsioni, che molti economisti attribuirono proprio alla domanda (e alla spesa pubblica) aggiuntiva portate dai rifugiati. Un episodio che ne ricorda altri che si sono visti nel passato e che sono raccontati nei testi sugli effetti economici delle migrazioni, dall’ondata dei profughi cubani in Florida, ai messicani in California, ai russi in Israele dopo la caduta del Muro: tutti casi nei quali gli esuli si sono portati dietro «il loro Pil». Competenze, capacità di lavorare, domanda di beni di consumo, case e servizi; e spesa pubblica aggiuntiva (la Germania ha pagato più insegnanti di tedesco, oltre che pasti caldi, alloggi e medicine), che è certo un costo ma anche denaro che entra nell’economia e genera nuova domanda, e dunque nuovo lavoro. Il Fondo monetario si spinse a prevedere che la crisi dei rifugiati in Europa poteva portare, se gestita correttamente con politiche attive, a un aumento di quasi un quarto di punto di Pil di qui al 2020. Niente affatto, replica la vulgata dominante, rappresentata da un titolo di Libero di qualche giorno fa: vengono dalla miseria, portano miseria. Una convinzione diffusa, che ha influenzato anche l’inversione di rotta della stessa politica tedesca, che ha chiuso subito dopo i confini a Est, e quella europea che li sta chiudendo del tutto a Sud. Ma è una convinzione che ha – come minimo – qualche smentita nei precedenti storici, oltre che banalizzare e cristallizzare in una sola dimensione la realtà delle persone che si mettono in viaggio nel mondo: che non sono solo vittime alla ricerca di protezione e di sostentamento. «Sono consumatori, produttori, compratori, venditori, fanno prestiti, avviano imprese»: così scrivono due studiosi di Oxford, Alexander Betts e Paul Collier, in un libro di recente pubblicato nel Regno Unito, intitolato «Refuge» e dedicato a «come trasformare un sistema che non funziona più».

lasciamoli lavorare

Il sistema che non funziona più, secondo Betts e Collier, è proprio quello che nacque con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, pensato per un altro mondo, ormai lontano. Ma il principio da salvare è proprio uno di quelli fissati nella Convenzione e mai pienamente attuato: il diritto al lavoro. I due, partendo da un’esperienza avviata in Giordania, avanzano una proposta molto discussa e non priva di problemi, quella di istituire zone economiche speciali in prossimità dei campi profughi nei paesi in via di sviluppo – nei quali, va ricordato, staziona la stragrande maggioranza delle persone in fuga e in cerca di protezione. Anche in un rapporto dello scorso anno prodotto congiuntamente da Banca mondiale e Unhcr, intitolato Forcibly displaced, si sostiene la necessità di virare verso un nuovo approccio alla crisi dei profughi, basato sullo sviluppo: per cominciare, nei posti in cui stanno provvisoriamente, per poter anche solo immaginare e preparare un ritorno in patria, «a casa loro» (laddove questo sia possibile). Nelle periferie delle grandi metropoli del Sud dove prevalentemente si affollano, come nei campi profughi, come nelle nostre zone, i rifugiati, di fatto, lavorano: laddove non è consentito nascono economie informali, al nero, tollerate o sfruttate o represse. Farle emergere e mantenerle emerse, come hanno chiesto e ottenuto gli imprenditori di Torino prima citati, è il primo passo per scardinare una visione solo miserabile delle persone che migrano o fuggono, e così facendo ridurre l’ondata di paura irrazionale e sproporzionata che sta condizionando tutta la politica europea.

Roberta Carlini su Rocca n, 19 1 ottobre 2017

———————————————

Oggi domenica 17 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

Essere Gramsci, ma anche Nino

Essere Gramsci, ma anche Nino

![]() 16 Settembre 2017

16 Settembre 2017

di Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

Clara Murtas ha fatto un mezzo miracolo, è riuscita a dare a Gramsci quella umanità che gli è propria. Di più: come si legge nella presentazione, “Essere Gramsci” è l’umanità intera con la sua storia drammatica, tra natura e cultura, volontà di dominio e passiva accettazione. Non sempre è così. Nel film “Nel mondo […]

——————————————————-

Primi attori e comprimari della paura

17 Settembre 2017

Marco Revelli dal Il Manifesto del 14.9.2017, ripreso da Democraziaoggi.

La squallida vicenda parlamentare della legge sullo Jus soli ha molti piccoli padri (piccoli in tutti i sensi, anzi piccini) e una sola grande madre, la Paura. Una paura pervasiva, sorda, velenosa che ha serpeggiato per tutta l’estate sotto la pelle del paese, si è gonfiata a dismisura, è […]

———————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

Gli Editoriali di Aladinews. La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei. Il referendum catalano pone domande fondanti

di Nicolò Migheli su SardegnaSoprattutto, ripreso da Aladinews.

———————————————————————————————-

Con il popolo catalano, per il diritto all’autodeterminazione

di Stefano Puddu Crespellani, su SardegnaSoprattutto.

——————————————————————————————————–

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

Gli Editoriali di Aladinews. NUCLEARE la Corea e la bomba.

di Pietro Greco su Rocca, ripreso da Aladinews.

——————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Gli Editoriali di Aladinews. Gianfranco Sabattini sostiene che per affrontare la crisi occorre tornare all’economia classica (quella rappresentata da Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx e dagli economisti che ne hanno successivamente sviluppato le teorie, in modo particolare J. M. Keynes) in opposizione ai neoclassici, fautori di teorie liberiste, alla base dell’attuale deriva del capitalismo. Sarebbe però utile approfondire anche la “nuova economia”, anch’essa in opposizione alle teorie neoliberiste dominanti.

Su tali tematiche Sabattini interviene su il manifesto sardo (e su Aladinews), riprendendo un saggio di Antonella Stirati, docente di economia.

————————————————————

NUCLEARE la Corea e la bomba

di Pietro Greco su Rocca.

Lo scorso 3 settembre i sismografi di tutto il mondo hanno registrato un sisma di magnitudo Richter pari circa a 6 con epicentro in Corea del Nord. Sia il governo di Pyongyang, con un certo trionfalismo, sia quello degli Stati Uniti, con un certo allarme, hanno accreditato l’idea che il sisma sia stato l’effetto di un test nucleare: il sesto compiuto dalla Corea del Nord dal 2006. Il leader coreano, Kim Jong-un, sostiene che il test ha riguardato una bomba H, a fusione nucleare. La tesi è stata fatta propria, paradossalmente, dalle autorità degli Stati Uniti e dai media di tutto il mondo occidentale.

bomba A e bomba H

La differenza tra una «bomba A» e una «bomba H» è sia concettuale che di potenza. La «bomba A», quella di Hiroshima e Nagasaki per intenderci, è a fissione: ovvero prevede la rottura, mediante una reazione a catena innescata da neutroni, dei nuclei di uranio o di plutonio, con conseguente liberazione di energia. La «bomba H» è invece a fusione: prevede, appunto, la fusione di nuclei di idrogeno e utilizza

lo stesso meccanismo del Sole (tutte le stelle sono «bombe H»). La fusione nucleare libera molta più energia della fissione. E per questo sono state messe a punto, già a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, bombe a fusione migliaia di volte più potenti di quella bomba di Hiroshima. La «bomba zar» progettata in Unione Sovietica da Andrej Sacharov e fatta esplodere nel 1961 liberò un’energia pari a 3.125 volte la bomba di Hiroshima.

La «bomba H» non è solo più potente. È anche più difficile da costruire. Per far fondere i nuclei di idrogeno in una reazione a catena, infatti, occorre vincere le forze di repulsione elettrica e farli avvicinare moltissimo. Il Sole ci riesce per gravità. Gli scienziati militari utilizzano l’onda d’urto di una bomba a fissione. La realizzazione di una «bomba H» è dunque un processo a due stadi e prevede non solo il possesso di una «bomba A», ma anche una tecnologia capace di sfruttarne l’energia in maniera controllata.

Vale la pena ricordare che, a tutt’oggi, non ci sono prove scientifiche inoppugnabili del fatto che il 3 settembre Pyongyang abbia sperimentato una bomba H e, per la verità, neppure che l’esplosione sia di origine nucleare.

Di conseguenza conviene attendere, prima di dare per certe affermazioni non documentate che, paradossalmente, fanno il gioco politico di entrambe le parti in causa: Corea del Nord e Stati Uniti. D’altra parte già nel gennaio 2016, quasi due anni fa, Kim Jong-un aveva annunciato di aver effettuato con successo un test con una bomba H. Un’affermazione che non ha mai avuto un riscontro reale.

la reazione della Cina e i paesi più minacciati

Sia come sia, gli ultimi test hanno indotto la Cina, per la prima volta nella storia recente delle relazioni con Pyongyang, a manifestare pubblicamente una forte irritazione nei confronti della Corea del Nord. Mentre più scontata è stata la reazione dei paesi che si sentono direttamente minacciati: Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. Certo, nel 2017 a causa delle tensioni che fanno capo alla Corea del Nord ha portato a soli 2,5 minuti dalla mezzanotte il Doomsday Clock, l’orologio del Bulletin of the Atomic Scientists che ci dice quanto siamo vicini a una guerra nucleare. Uno spostamento inatteso, visto che non sono trascorsi nemmeno due anni da quando è stata avviata a soluzione la «questione nucleare iraniana».

Eppure – vera o falsa che sia l’esplosione di una bomba H – quella che abbiamo riassunto è la cronaca di un test annunciato. E non solo in termini metaforici: ne aveva parlato in maniera esplicita e compiaciuta quasi due anni fa Kim Jong-un, il giovane leader della Corea del Nord. «Abbiamo la bomba H», aveva detto già nel dicembre 2016. E l’interpretazione autentica di queste parole, in seguito più volte reiterate, è stata fornita nei mesi successivi, quando il dittatore nordcoreano ha lasciato intendere che considera «la bomba» un’assicurazione sulla vita, sua e del suo regime. L’unico modo per evitare di fare la fine di Muammar Gheddafi e di Saddam Hussein.

le minacce vanno prese sul serio

Questa giustificazione va tenuta in conto per cercare di capire se e come è possibile risolvere la «questione nucleare coreana». Ma occorre andare oltre le questioni tecniche – è o no una bomba H? Che potenza ha? Può la Corea del Nord montarla su missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti (o l’Europa)? – e accettare il dato politico: la Corea del Nord è uno stato nucleare. Il nono al mondo.

E le minacce – al di là della propaganda – vanno prese sul serio. Parliamo al plurale perché, pur non tenendo conto delle parole di Kim Jong-un, di minacce tangibili ce ne sono almeno due. Una riguarda la proliferazione, cosiddetta, orizzontale. Perché dimostra che un paese relativamente piccolo e certamente povero può allestire un arsenale nucleare ed entrare nel «club atomico». Secondo stime recenti, la Corea del Nord ha materiale fissile (uranio e plutonio) per almeno 20-25 testate a fissione. Ebbene, dopo l’accordo raggiunto due anni fa con l’Iran, si pensava che la proliferazio- ne orizzontale, ovvero la crescita del nume- ro di paesi che posseggono l’arma nucleare potesse essere fermata. E che questo controllo si aggiungeva al crollo della proliferazione verticale: ovvero il numero di testate nucleari possedute dai vari paesi. L’apice fu toccato nel 1986, quando le testate nucleari operative nel mondo erano 64.099 (40.000 schierate dall’Urss, 23.000 dagli Usa). Oggi, dopo una serie di accordi bilaterali tra Washington e Mosca, le testate operative si sono ridotte a 9.220 (di cui 4.000 in dotazione agli Usa e 4.300 alla Russia). Ci sono altre sette potenze atomiche, ma con arsenali più limitati: Francia (300 testate), Cina (270), Regno Unito (215), Pakistan (140), India (130), Israele (80) e, appunto, Corea del Nord (una ventina).

condizioni tecniche e aspetto politico

Ma il semplice possesso di una bomba nucleare non è militarmente significativo se non si ha la possibilità di lanciarla, con precisione, su un obiettivo. La bomba di Hiroshima pesava 5 tonnellate ed era possibile lanciarla solo con grossi e lenti bombardieri, facilmente individuabili e bloccabili da parte di un avversario dotato di buona difesa. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso sono stati messi a punto i missili, che viaggiano in maniera più veloce e che – a tutt’oggi – non risultano intercettabili. Non in maniera efficace almeno. Ma sui missili si possono montare solo testate piccole. Ecco perché la tecnologia nucleare si è spostata verso la miniaturizzazione: conservare la medesima potenza in spazi sempre più piccoli.

È possibile che la Corea del Nord abbia effettuato esperimenti di miniaturizzazione, un test che prevede anche l’utilizzo dell’idrogeno (ma non comporta la fusione nucleare). La Corea del Nord possiede certamente missili capaci di raggiungere paesi vicini come la Corea del Sud o il Giappone: li ha sperimentati nei mesi scorsi. Ma finora ha sperimentato con esiti incerti missili intercontinentali capaci di raggiungere le Hawaii e, forse, lambire la West Coast degli Stati Uniti. Ecco perché se l’alleata Cina è preoccupata per motivi politici (Pyongyang destabilizza l’area), i «nemici» Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti sono preoccupati anche da un punto di vista della sicurezza militare. Certo non basta avere missili e testate nucleari che possono essere montate su missili. Occorre anche che i razzi siano precisi. E non sappiamo quanti precisi siano quelli in dotazione alla Corea del Nord.

Ma il problema, ancora una volta, non è tecnico. È politico. È possibile evitare che la minaccia coreana porti le lancette dell’orologio atomico alla mezzanotte, all’ora della catastrofe? È possibile. Ma ci sono due sole possibilità. Una contingente, l’altra generale.

La prima possibilità, come insegna la vicenda iraniana e come da tempo sostengono Jayantha Dhanapala e Paolo Cotta-Ramusino, rispettivamente presidente e segretario generale delle Pugwash Conferences on Science and World Affairs fondate su un’idea di Albert Einstein e Bertrand Russell e insignite del Premio Nobel per la pace nel 1995, è il negoziato politico. Un negoziato politico che, in cambio della rinuncia al nucleare, fornisca alla Corea del Nord tre garanzie: la sicurezza, lo sviluppo economico e l’energia per sostenerlo. Augurandosi che Kim Jong-un sia un leader responsabile come asserisce di essere.

La seconda possibilità è che si dia piena attuazione al Trattato di non proliferazione nucleare e si giunga in tempi i più rapidi possibili alla rinuncia da parte di ogni e ciascun paese al nucleare militare per realizzare quello che era il sogno di Joseph Rotblat: un mondo finalmente libero dalle armi nucleari. Non fosse altro perché l’esistenza di un novero, per quanto ristretto, di paesi che posseggono l’arma nucleare, crea una condizione asimmetrica che non è sostenibile. E prima che tutti, per risolvere la condizione di asimmetria, cerchino di dotarsi dell’arma atomica, conviene che tutti i membri del «club nucleare» creino una simmetria accettabile e se ne sbarazzino.

Verso il Convegno sul Lavoro del 4 – 5 ottobre 2017

LAVORO DIRITTI E CULTURA – Uh!magazine

REDDITO MINIMO, DIGNITA’ ZERO

Intervista a Stefano Zamagni*

di VALERIA TANCREDI – Il discorso pronunciato da Bergoglio all’Ilva di Genova lo scorso maggio ha riaperto il dibattito sul reddito di cittadinanza. Abbiamo intervistato l’economista Stefano Zamagni, che avverte: “si tratta della più bella trovata del pensiero neoliberista, i soldi finirebbero tutti nel girone del consumo e a quel punto le politiche attive per il lavoro verrebbero definitivamente dimenticate”.

- segue -

Secondo Antonella Stirati, docente di economia, le difficoltà che impediscono all’Italia di adottare politiche monetarie e fiscali realmente informate all’equità distributiva e a una condivisa giustizia sociale derivano da due limiti risultati sinora insuperabili: da un lato, dall’attuale assetto dell’Eurozona, che si oppone alla loro realizzazione; dall’altro lato, dalla mancanza di volontà politica, o meglio “dall’assenza di forze in grado di rappresentare e organizzare in modo credibile gli interessi dei lavoratori e dei disoccupati”

Redistribuzione del reddito e rilancio della crescita

Redistribuzione del reddito e rilancio della crescita

16 settembre 2017

Gianfranco Sabattini su il manifesto sardo.

Il mondo moderno industrializzato è caratterizzato da una profonda e diffusa polarizzazione della ricchezza e del reddito; all’interno di ogni Paese, una piccola minoranza della popolazione è titolare di un patrimonio in continua espansione, mentre il resto della popolazione rimane impotente di fronte alla riduzione del proprio livello di benessere acquisito, e spesso non riesce ad evitare di cadere nella “trappola” della povertà. Le difficoltà che le classi politiche devono affrontare nel governare il sistema economico e, più in generale quello sociale, sono determinate dell’aggravamento continuo delle disuguaglianze distributive; Antonella Stirati, docente di economia nell’Università di Roma TRE, in “Distruzione dei ceti medi e redistribuzione del reddito” (MicroMega 4/2017), afferma che le difficoltà stanno, non tanto nell’individuazione delle misure che potrebbero consentire di affrontare il problema delle disuguaglianze con successo, quanto “nella mancanza della volontà politica di realizzarle”.

Oltre che sul piano economico, l’approfondimento continuo delle disuguaglianze distributive determina infatti una crisi della capacità di tenuta della democrazia, nel momento stesso in cui il corretto funzionamento in senso democratico delle istituzioni sarebbe necessario per affrontare con rapidità, e in presenza di un generalizzato consenso, i problemi posti dalla crisi economica. Ciò è la conseguenza del fatto, rilevato da una folta schiera di economisti contemporanei, che la polarizzazione della ricchezza e del reddito “ha fornito a una piccola minoranza i mezzi per finanziare e influenzare pesantemente la politica, l’informazione, i centri di produzione culturale (fondazioni, università), soprattutto in ambienti sensibili come l’economia – con ciò fornendo sostegno a politiche economiche che hanno ulteriormente favorito l’ampliarsi della loro ricchezza”.

La compensazione del disagio sociale indotto dall’approfondimento e dall’allargamento continuo delle disuguaglianze è nella tradizione delle classi politiche dei Paesi, che da tempo subiscono l’aggravarsi del fenomeno; la comprensione del fenomeno spinge tali classi ad adottare di continuo misure volte a garantire un minimo di “giustizia sociale”, intesa questa come eguaglianza delle opportunità. Nell’attuazione di tali misure, però, è sempre stato trascurato il fatto che il miglioramento delle opportunità, per la parte delle popolazione vittima delle disuguaglianze distributive, non è ottenibile con semplici atti di ridistribuzione del reddito, se questi atti non sono preceduti da una ridistribuzione delle ricchezza accumulata.

Accade così che, malgrado le ”buone intenzioni” di volere conseguire un minimo di giustizia sociale attraverso la sola ridistribuzione del reddito monetario, la mancata realizzazione di un concreto miglioramento delle opportunità per chi sta peggio comporti, per il sistema sociale nel suo insieme, “la perdita delle potenziali capacità di chi appartiene ai gruppi sociali svantaggiati”.

Il persistere delle ineguaglianze economiche sul piano distributivo è divenuto anche la causa di una “crescita squilibrata”. A parità di altre circostanze – afferma la Stirati – “una distribuzioe polarizzata riduce la domanda di beni e servizi, e la crescita delle produzione e dell’occupazione ne risulta rallentata”, a meno che la stagnazione del mercato interno non si coniughi con “politiche mercantiliste” e, dunque, con la formazione di avanzi commerciali nei rapporti con l’estero, com’é accaduto in Germania in occasione della Grande Recessione degli ultimi dieci anni.

Per capire la natura delle ineguaglianze distributive e i reali rimedi per contenerle, e al limite rimuoverle, occorre considerare come esse si formano nei Paesi economicamente avanzati ad economia di mercato. Il reddito disponibile delle famiglie è il risultato della somma del reddito di mercato (ovvero dalla rimunerazione dei servizi della forza lavoro della quale dispone ogni famiglia, al lordo di imposte e dalla rimunerazione della ricchezza posseduta) e dai trasferimenti ridistributivi effettuati dallo Stato (entrate che traggono origine dai sussidi di disoccupazione, pensioni, reddito di inclusione ed altro). Un’altra componente del reddito disponibile, con cui lo Stato realizza l’equità sociale, è costituita “dall’accesso universale, al di fuori del mercato, a servizi che soddisfano alcuni bisogni fondamentali, in primo luogo quelli concernenti lo stato di salute e il livello di istruzione, attraverso lo sviluppo dello Stato sociale”.

Nonostante l’attività ridistribuiva con cui lo Stato ha attuato, soprattutto a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, una giustizia distributiva di natura monetaria, attraverso la quale sono state contenute le disuguaglianze e i loro effetti negativi sul funzionamento dei sistemi ad economia di mercato, occorre capire perché l’aumento delle disuguaglianze sia andato fuori controllo tra gli anni Settanta e Ottanta. Ciò è accaduto, sia per l’indebolimento del ruolo ridistribuivo dello Stato, sia per la riduzione della quota del reddito di mercato della forza lavoro, sia per l’aumento delle disoccupazione. L’insieme degli eventi che hanno caratterizzato il periodo compreso tra gli anni Settanta e Ottanta è valso a dimostrare che, per contenere le disuguaglianze, non basta il ruolo ridistribuivo dello Stato, occorre anche intervenire sui “meccanismi” che determinano le disuguaglianze dei redditi formatesi sul mercato, impedendo che diminuiscano i salari ed aumenti la disoccupazione.

La causa della crescita delle disuguaglianze sta nei “meccanismi” che sorintendono alla distribuzione del reddito di mercato tra i vari protagonisti del processo produttivo. Sul modo di operare di tali “meccanismi” e sull’interpretazione dei loro effetti, la scienza economica è divisa in due opposte “scuole di pensiero”: la prima origina dalla teoria neoclassica dell’economia, e considera la distribuzione del reddito complessivo tra i vari percettori come esito espresso dal libero mercato; la seconda origina dalla teoria classica di Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, e ritiene che la distribuzione del reddito sia il risultato di forze sociali e dei rapporti di forza esistenti tra i vari protagonisti del processo produttivo.

Secondo la scuola di pensiero oggi dominante, che origina dalla teoria neoclassica, la distribuzione del reddito tra i titolari dei mezzi capitalistici e i vari tipi di forza lavoro, se non esistono ostacoli al libero svolgersi della concorrenza, riflette in pieno il contributo di ogni gruppo alla formazione dell’intero prodotto sociale; tale distribuzione, inoltre, “è quella che assicura un equilibrio tra domanda e offerta. E cioè la piena occupazione del lavoro […] e il pieno utilizzo della capacità produttiva”, mentre l’esistenza di eventuali differenze distributive costituiscono “incentivi necessari a promuovere competitività e innovazione”.

Secondo la scuola di pensiero che si rifà alla teoria classica, che “nei suoi sviluppi moderni si coniuga con gli aspetti principali del contributo teorico di Keynes, non esiste alcuna tendenza delle libere forze di mercato a realizzare condizioni di pieno impiego dei fattori produttivi, cioè di pieno utilizzo degli impianti e della forza lavoro disponibile; sono i rapporti di forza, sia economici che politici, a determinare la distribuzione del prodotto sociale, riflettendo “tanto le condizioni del mercato del lavoro […] che l’aspetto istituzionale e politico”.

Questa scuola di pensiero è prevalsa nei primi trent’anni successivi al 1945, ma sostituita tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, a seguito dell’instabilità monetaria seguita alla crisi dei mercati delle materie energetiche, dalla scuola di pensiero che, rifacendosi alla teoria neoclassica, ha affermato che, per il superamento dell’instabilità, occorreva considerare la rimunerazione della forza lavoro in funzione della crescita della produttività originata dalle innovazioni e dal progresso tecnico.

Ciò però non è avvenuto, in quanto la distribuzione del prodotto sociale degli ultimi decenni è avvenuta sempre più a vantaggio dei detentori dei mezzi capitalistici di produzione e non dei detentori dei servizi della sola forza lavoro. Questo andamento della distribuzione del reddito deve quindi essere ricondotto a una specifica “peculiarità dello sviluppo economico nei decenni recenti”, cioè al fatto che l’innovazione e il progresso tecnico, più che in passato, hanno consentito di risparmiare quote di forza lavoro, originando disoccupazione e alimentando il processo di approfondimento e di allargamento delle disuguaglianze distributive.

La giustificazione del perché la distribuzione del reddito secondo i principi della teorica classica sia stata sostituita da quella propria delle teoria neoclassica è consistita nel sostenere che la prolungata crescita della spesa pubblica per scopi ridistributivi e per mantenere alti i livelli occupativi aveva sottratto aree di potenziali iniziative economiche ad alta redditività; occorreva quindi procedere ad un ridimensionamento dell’intervento pubblico, soprattutto in importanti comparti d’intervento, quali pensioni, sanità e istruzione. Nonostante il ridimensionamento della spesa pubblica, verificatosi, ad esempio in Italia, a scapito dell’offerta di molti servizi sociali, non vi è stata alcuna crescita dell’economia, e parimenti sono mancati gli aumenti dei salari e dell’occupazione. Perché?

La risposta della Stirati è che la causa di quanto è accaduto, contrariamente alle previsioni dell’ideologia neoliberista, deve essere ricondotta alla globalizzazione, in particolare alla liberalizzazione dei flussi internazionali di capitali. Le trasformazioni in senso neoliberista, avviate alla fine degli anni Settanta (quali i cambiamenti nelle politiche macroeconomiche, l’affievolimento del controllo dei mercati finanziari e la deregolamentazione del mercato del lavoro) non hanno prodotto ciò che era nelle attese, e cioè, pur in presenza di maggiori disuguaglianze distributive, una maggiore crescita, una più alta efficienza nella conduzione delle attività produttive e il pieno impiego della forza lavoro. Nel caso dei Paesi europei, infatti, si è verificato che “la diminuzione dei redditi da lavoro in rapporto alla produttività e l’aumento del saggio di rendimento del capitale sono andati di pari passo con l’aumento persistente dei tassi medi di disoccupazione”, mentre l’aumentata flessibilità del mercato del lavoro non ha avuto “alcun impatto sui tassi di disoccupazione e la crescita dell’occupazione”.

Le difficoltà che impediscono all’Italia di adottare politiche monetarie e fiscali realmente informate all’equità distributiva e a una condivisa giustizia sociale derivano, a parere della Stirati, da due limiti risultati sinora insuperabili: da un lato, dall’attuale assetto dell’Eurozona, che si oppone alla loro realizzazione; dall’altro lato, dalla mancanza di volontà politica, o meglio “dall’assenza di forze in grado di rappresentare e organizzare in modo credibile gli interessi dei lavoratori e dei disoccupati”. Questo non significa, conclude l’autrice, che non esistano nei Paesi europei, e soprattutto in Italia, movimenti portatori di una diffusa protesta popolare molto critica nei confronti delle politiche sinora attuate.

Certo si può essere ottimisti, come pare voglia esserlo la Stirati, per pensare che in Italia possa emergere dai movimenti di protesta un soggetto politico credibile, in grado “di organizzare lo scontento polare intorno a un programma egualitario realmente progressista”; ma questa possibilità è per ora solo “in grembo a Giove”, come stanno a dimostrare i continui cambiamenti di linea politica dei vari movimenti di protesta esistenti, l’incapacità di offrire un progetto credibile sul futuro del Paese agli scontenti, nonché il “bailamme” su alcune riforme, qual è stata l’introduzione recente del “reddito di inclusione” per combattere la povertà.

Tale forma di reddito, anziché essere “brandita” come strumento per combattere realmente le disuguaglianze, andando oltre il welfare State, è stata oggetto di riflessioni solo orientate alla cattura del consenso; con ciò dimostrando quanto sia ora fuori luogo anche il solo pensare che dai movimenti di protesta nostrani possa nascere un programma unitario “realmente progressista”.

—————-

E’ online il manifesto sardo duecentoquarantacinque.

Il numero 245

Il numero 245

Il sommario

Usi civici story, in Sardegna (Stefano Deliperi), Solo uno stupro, solo una lapidazione (Ida Dominijanni), Ottana chiude: l’epilogo di un fallimento (Francesco Casula), La sinistra e l’ambiente (Massimo Dadea), A proposito di Matteo Boe (Graziano Pintori), Redistribuzione del reddito e rilancio della crescita (Gianfranco Sabattini), Sito Unico scorie nucleari in Sardegna? Anche Obama gettò la spugna (Claudia Zuncheddu), I signori delle rinnovabili (Antonio Muscas), Primi attori e comprimari della paura (Marco Revelli), Cronaca di una giornata infernale: il crollo della sanità pubblica in Sardegna (Amedeo Spagnuolo), Tutelare i minori non accompagnati (Red).

Verso il Convegno sul Lavoro promosso dal Comitato d’Iniziativa Sociale Costituzionale Statutaria, 4 e 5 ottobre 2017

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

———–

Tra i relatori Silvano Tagliagambe (filosofo), Gianfranco Sabattini (economista), Domenico De Masi (sociologo), Maria Tiziana Putzolu Mura (esperta formazione professionale), Romano Benini (giornalista economico), Ettore Cannavera (psicologo e responsabile della Comunità La Collina), Gisella Trincas (presidentessa Asarp)

Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti.

Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti.

Il lavoro come fondamento della Repubblica

———————————————————-

Perché il Comitato d’iniziativa costituzionale e statutaria riprende la sua attività con un convegno sul lavoro? Perchè il criterio generale per qualificare il valore sociale della persona e dare unità al nostro ordinamento è il lavoro, secondo la solenne enunciazione dell’art. 1 della Costituzione, che pone il lavoro a base della Repubblica.

Se la dichiarazuione dell’89 rivoluzionario fra i diritti “naturali e imprescrittibili” poneva la libertà, la sicurezza, la resistenza all’oppressione, nonché la proprietà, mentre il lavoro veniva considerato sotto l’aspetto negativo del divieto di ostacoli alla sua libera esplicazione, nella nostra Carta l’art 1 accoglie ed enuncia una concezione generale di vita secondo la quale deve vedersi nel lavioro la più efficace affermazione della personalità dell’uomo, perché nel lavoro ciascuno riesce ad esprimere la propria capacità creativa. Il lavoro, dunque, non fine a sé né mero strumento di guadagno, ma mezzo necessario per l’affermazione della persona e per l’adempimento dei suoi fini spirituali.

Oggi a questa concezione se ne accompagna un’altra che non nel lavoro vede la realizzazione della personalità, ma nel possesso di un reddito garantito.

Diritto al lavoro o diritto al reddito? Due visioni non collimanti anche se, forse, non antitetiche. Ma anche su questo dilemma, centrale nel dibattito pubblico attuale, il convegno vuole indagare. (Comitato d’iniziativa costituzionale e statutaria)

- Segue IL PROGRAMMA –

La Catalogna verso l’indipendenza? Una questione che ci coinvolge come sardi ed europei

Il referendum catalano pone domande fondanti

di Nicolò Migheli

By sardegnasoprattutto/ 14 settembre 2017/ Società & Politica

Al di là di come la si pensi, il Referendum catalano del 1° di ottobre, si tenga o no, abbia validità o meno, diventa la cartina di tornasole sullo stato della democrazia in Europa; e di quanto il desiderio di partecipazione e di cambiamento che i cittadini vorrebbero esprimere con il voto abbia ancora un senso. Dopo due secoli, a quarant’anni dalla scomparsa in Europa occidentale dei regimi autoritari, gli interrogativi sulla partecipazione dei cittadini alle grandi scelte, la loro capacità di incidere in modo libero sul loro futuro sembrano messe in discussione.

La Catalogna ha aspirazioni indipendentiste almeno dal 1714, anno che con la conquista di Barcellona da parte dei Borboni con i decreti di Nueva Planta sancirono la scomparsa della Corona di Aragona e l’imposizione del castigliano come lingua ufficiale.

Il rapporto tra Madrid e Barcellona non è mai stato facile. Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro reggente del trono di Spagna dal 17 di ottobre 1840 al 23 giugno 1843 ebbe a dire “Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantenerla a raya” (Bisogna bombardare Barcellona ogni 50 anni per tenerla a bada). Il 15 ottobre del 1940 i franchisti fucilarono Lluís Companys presidente della Generalitat catalana durante la guerra civile, e dopo che questa era terminata. Fatti che non si dimenticano e che costituiscono memoria ed identità.

La democrazia del post franchismo e la nuova costituzione spagnola plurinazionale e con ampie autonomie, sembrava potesse superare i reciproci rancori.

L’indipendentismo catalano era minoritario anche se di anno in anno accresceva i suoi consensi. Quando il Tribunale Costituzionale spagnolo nel 2010 dichiarò anticostituzionali alcuni articoli del nuovo statuto approvato dalla Generalitat, dalle Cortes, sancito con un referendum, il desiderio di disconnessione raggiunse la maggioranza dei catalani. Anche perché gli stessi articoli cassati sono presenti negli statuti delle regioni governate dal Partido Popular come la Comunidad di Valencia. Questo venne vissuto come un’ ingiustizia irreparabile. E pensare che Il Pais il 1° agosto del 2006, quando i popolari presentarono opposizione allo statuto nel Tribunale Costituzionale, intitolò El PP recurre al Constitucional el Estatuto catalán para impedir ‘un daño irreparabile’.

Ma al danno irreparabile quell’atto ha contribuito tantissimo. La destra spagnola, ma la sinistra non è stata da meno, ha lasciato che la crisi istituzionale precipitasse. Una incapacità a trattare della classe dirigente spagnola che ha precedenti storici nella perdita delle colonie americane. Una coazione a ripetere di chi si sente nel giusto ed è incapace di capire le ragioni altrui.

È di questi giorni il tentativo di impedire il voto con tentativi di sequestro di urne e schede, con lo spegnimento del sito della Generalitat dedicato al referendum, con la minaccia di arresti per il governo catalano, per 700 sindaci che si sono impegnati per il voto, per i dipendenti pubblici che dovessero facilitare il processo referendario. Jean-Claude Junker, presidente della Commissione Europea intervistato dal giornale barcellonese La Vanguardia, richiesto di un parere sui fatti risponde:

Il Tribunale Costituzionale, ha preso alcune decisioni che sono state votate precedentemente dal Parlamento. Chi sono io per dire che gli atti espressi dalla massima istanza giuridica spagnola e dal Parlamento sono irrilevanti? Tutto questo non ha niente a che vedere con la libertà di espressione e di coscienza. Nella UE tutti sono liberi di dire ciò che si vuole purché non si superino le leggi fondanti e i valori della democrazia. Questi sono i termini del contendere. È un conflitto che riguarda la Spagna. Ma se la Catalogna si dovesse separare dalla Spagna- non dico che sia una ipotesi di lavoro, o che non lo sia, perché su quel tema non ne ho nessuna- tutti debbono sapere che se si lascia uno stato membro, per realizzarne un altro, quest’ultimo dovrà sottomettersi alle norme e alle procedure abituali. Bisognerà negoziare l’adesione. A nome della Commissione Europea, ci tengo a ribadire quello che abbiamo già affermato in passato. Abbiamo studiato e discusso del tema con i commissari in varie occasioni. [trad. dell’estensore dell’articolo]

Il riferimento del presidente Junker è al referendum scozzese di qualche anno fa. Dalle supreme autorità europee – anche Tajani presidente del parlamento europeo si è espresso non diversamente – non ci può aspettare parole differenti. La Ue è un club di stati-nazione storici. Le indipendenze degli stati baltici e delle repubbliche balcaniche sono avvenute dopo sconvolgimenti che hanno portato alla scomparsa dell’Urss e della Jugoslavia. Nell’ultimo caso dopo una guerra sanguinosa. Sono potute avvenire perché vi era un appoggio internazionale e un interesse politico dell’Occidente. La disconnessione catalana pone però problemi per la democrazia.

La costituzione spagnola preserva l’unità dello Stato, non diversamente da altre, compresa quella italiana. Che io sappia solo quella svizzera prevede una eventuale secessione. La stessa Unione Europea trova la sua legittimità nella legittimità degli stati che la compongono garantita dalle costituzioni. Queste costruzioni giuridiche alla fine si possono tradurre in un blocco rilevante all’esercizio della democrazia e del diritto dei popoli.

Può la Legge Fondante dello Stato impedire ad un paese di sette milioni di abitanti di esprimersi; se continuare o no in quel legame statuale o intraprendere altre strade? È in ballo il diritto a decidere, come lo definiscono i catalani, o è un abuso? Il diritto all’autodeterminazione, sancito nelle supreme istituzioni internazionali vale solo quando esiste una convenienza politica di altri stati e potenze o è un diritto del cittadino e delle comunità? Quanto la partecipazione ai processi politici determinanti per il futuro degli individui e della propria comunità non ha limiti, o è condizionato?

Sono domande che ci interrogano, e a cui per ora non ho risposta. Vorrei però che se ne discutesse, se non altro perché sono determinanti per il futuro di tutti.

Oggi sabato 16 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

Gli Editoriali di Aladinews. Codice del Terzo Settore, volontari e beni comuni

Gli Editoriali di Aladinews. Codice del Terzo Settore, volontari e beni comuni

Gregorio Arena – 12 settembre 2017, su LabSus

Gregorio Arena – 12 settembre 2017, su LabSus

——————————————————————————————

SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » POLITICA

SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » POLITICA

“Servirebbe un altro Marx, ma la politica oggi è degli stupidi”

di ANTONELLO CAPORALE E ALDO MASULLO

di ANTONELLO CAPORALE E ALDO MASULLO

il Fatto Quotidiano, 15 settembre 2017. «Aldo Masullo. Il professore: “Non è soltanto la classe dirigente del nostro Paese, è l’autorità che ha perso ogni distintivo di capacità di guardare oltre”» (p.d.), su eddyburg e su aladinews.

—————————————————————————————————————–

Cambia il lavoro nella “on demand economy”: freelance, contractors, digital labor, e altre ambiguità

07/01/2016 di Luca De Biase sul suo blog.

—————————————————————————

Essere Gramsci, ma anche Nino

Essere Gramsci, ma anche Nino

![]() 16 Settembre 2017

16 Settembre 2017

di Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

Clara Murtas ha fatto un mezzo miracolo, è riuscita a dare a Gramsci quella umanità che gli è propria. Di più: come si legge nella presentazione, “Essere Gramsci” è l’umanità intera con la sua storia drammatica, tra natura e cultura, volontà di dominio e passiva accettazione. Non sempre è così. Nel film “Nel mondo […]

————————————————————————————————-

E’ uscito il n. 19 di Rocca. Disponibile online.

Rocca n. 19 del 1° ottobre 2017. Disponibile online.

Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Ersu di Cagliari, Michele Camoglio

Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Ersu di Cagliari, Michele Camoglio e al nuovo Consiglio di amministrazione: che agiscano con impegno e determinazione per i giovani sardi e per i sardi tutti!

Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’Ersu di Cagliari, Michele Camoglio e al nuovo Consiglio di amministrazione: che agiscano con impegno e determinazione per i giovani sardi e per i sardi tutti!

—–

(nella foto Michele Camoglio)

—————————————————————————————-

Il Presidente Prot. N. 15699

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

DECRETO n. 79 del 12 settembre 2017

—————

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione consiglio di amministrazione.

- segue -

Venerdì 15 settembre 2017

![]()

———————————————————————————————————-

Parte la campagna d’autunno dei Comitati

![]() 15 Settembre 2017

15 Settembre 2017

Alfiero Grandi su Democraziaoggi.

———————————————–

SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » DONNA

La libertà delle donne cuore dello scontro

di BIA SARASINI

Continua senza tregua la violenza sessista «Oggi è tempo di dire di nuovo che le donne sono, siamo, libere. Che stiamo nel mondo. Perché non tornare nelle strade di notte, insieme?» il manifesto, 14 settembre 2017. Su eddyburg.

———————————————————————————————-

SOCIETÀ E POLITICA » EVENTI » 2015-ALTRA EUROPA

SOCIETÀ E POLITICA » EVENTI » 2015-ALTRA EUROPA

Italia e Germania: storie parallele, verso quale futuro?

di SUSANNA BÕHME KUBY

14 settembre 2017. Due realtà politiche molto vicine tra loro sia per la sostanza neoliberista e la maschera democratica dei partiti dominanti sia per l’assenza di un’alternativa di sinistra. Su eddyburg online ripreso da aladinews.

—————————————————————

[wik sul dipinto che Aladinews ha scelto a corredo dell'articolo] Italia e Germania (Italia und Germania) è un dipinto allegorico del 1828 di Friedrich Overbeck. Intende simboleggiare l’amicizia dei due paesi (o meglio regioni culturali) attraverso la loro personificazione sotto le sembianze di due donne reciprocamente affettuose. Dal punto di vista storico dell’arte si riconduce allo stile dei Nazareni. Il quadro è esposto alla Neue Pinakothek di Monaco, ma ne esistono altre versioni al Museo Georg Schäfer di Schweinfurt e alla Galerie Neue Meister di Dresda.

———————————————————————————————–

Verso i Convegni sul Lavoro. MATERIALI

Codice del Terzo Settore, volontari e beni comuni

Gregorio Arena – 12 settembre 2017, su LabSus

Nel Codice del Terzo Settore i beni comuni non ci sono. Si parla di “bene comune”, al singolare (art. 1, 1° comma), di “interesse generale” (art. 5, 1° comma), di valori come la “partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona” (art. 1, 1° comma), la “solidarietà” (art. 17, 2° comma) e altri ancora. Ma di beni comuni, esplicitamente, non si parla mai. E di conseguenza, almeno apparentemente, non si parla mai nemmeno di quella particolare categoria di volontari, sempre più numerosa e importante, rappresentata dai cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni.

Apparentemente, s’è detto. Perché invece, leggendo con attenzione alcune delle disposizioni del Codice, si vede che in realtà esso si occupa anche dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni.

Ma andiamo con ordine, cominciando dal primo articolo.

Finalità del Codice del Terzo Settore

Lo scopo del Codice è delineato molto chiaramente nel primo comma dell’art. 1 (che a sua volta riprende testualmente l’art. 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale):

Art. 1 – Finalità ed oggetto

Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

La frase chiave è questa: Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, perché questa frase a sua volta riprende quasi testualmente l’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, che introdusse nel 2001 il principio di sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Nella Costituzione si parla di favorire, nella legge delega e ora nel Codice si parla di sostenere, ma i due verbi sono sinonimi. Ciò che conta è che, poiché secondo la nostra Costituzione il principio di sussidiarietà si realizza quando i cittadini si attivano autonomamente per svolgere attività di interesse generale, dire che lo scopo del Codice del Terzo Settore è sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune è come dire che lo scopo del Codice consiste nell’attuazione del principio di sussidiarietà.

Manca anche la sussidiarietà

Stranamente, però, anche la sussidiarietà non è mai espressamente citata nel Codice (se non attraverso il rinvio all’art. 118, ultimo comma), mentre lo è nell’art. 1, 1° comma della legge delega (“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà…”).

Peccato per questa omissione, perché la sua introduzione in Costituzione nel 2001 ha cambiato radicalmente sia il modo di intendere il rapporto fra cittadini e amministrazioni, sia quello di intendere il ruolo del volontariato. Una normativa per il riordino e la revisione organica del Terzo Settore approvata nel 2017 che non citi neppure il principio di sussidiarietà si priva di un riferimento costituzionale fondamentale, che ne avrebbe ulteriormente rafforzato la legittimazione.

Le attività dei cittadini sostenute dal Codice

Comunque, che sia citato o meno il principio di sussidiarietà, rimane il fatto che il Codice, inteso come strumento normativo per il “riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”, ha come fine quello di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata” a fare le seguenti cose:

1) perseguire il bene comune,

2) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona,

3) valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa…

Dal punto di vista dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni va messo in evidenza l’inciso per cui il fine del Codice consiste nel “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata…”, perché questo significa che la forma associata è una delle forme possibili in cui può manifestarsi l’autonoma iniziativa dei cittadini, non l’unica (del resto, lo dice anche la Costituzione all’art. 118, ultimo comma). Vanno dunque sostenuti, secondo il Codice, non soltanto i cittadini che si mobilitano all’interno di associazioni e organizzazioni strutturate, ma anche quelli che si mobilitano individualmente o in forme associative informali, quali possono essere, tipicamente, i comitati di quartiere o le social streets. E questi, come si vedrà fra poco commentando l’art. 17, 2° comma, sono appunto i cittadini attivi, i nuovi volontari per i beni comuni.

Il bene comune e l’interesse generale

La prima fra le attività svolte autonomamente dai cittadini che il Codice ha come scopo di sostenere consiste nel perseguire il bene comune. Sarebbe stato preferibile utilizzare il termine interesse generale, anziché bene comune, perché la Costituzione all’art. 118, ultimo comma dispone che deve essere favorita “l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

Bene comune e interesse generale, come abbiamo già scritto in un editoriale intitolato Interesse generale, solidarietà, sussidiarietà, non sono esattamente la stessa cosa, anche se entrambi i concetti hanno a che fare con la centralità della persona e della sua dignità.

Secondo la Costituzione conciliare Gaudium et Spes il bene comune è “l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente”.

C’è una notevole assonanza fra questa definizione di bene comune e la formula utilizzata dalla Costituzione all’art. 3, 2° comma (la Repubblica deve rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”). Anche se perfezione e pieno sviluppo non sono la stessa cosa, né potrebbero esserlo considerata la diversità delle prospettive in cui si pongono i due testi, l’obiettivo è lo stesso. Si realizza il bene comune e si persegue l’interesse generale quando si creano le condizioni per la pienezza della persona, lo sviluppo dei suoi talenti e l’affermazione della sua dignità come individuo unico e irripetibile.

Anche adottando la terminologia del Codice del Terzo Settore, dunque, non c’è dubbio che le attività di cura dei beni comuni svolte dai cittadini attivi applicando il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni perseguono sia il bene comune (al singolare!), sia l’interesse generale e, come tali, devono essere sostenute o, come dice la Costituzione, favorite.

Le altre attività svolte dai cittadini

Anche per quanto riguarda le altre attività svolte autonomamente dai cittadini che il Codice deve sostenere, cioè da un lato “elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona” e dall’altro “valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”, è evidente che la cura condivisa dei beni comuni eleva i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale e favorisce la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Addirittura, l’art. 4, 1° comma del Regolamento dispone esplicitamente che “L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, è inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità….”.

Attività di interesse generale

L’art. 5, 1° comma del Codice dispone che sono enti del Terzo Settore quelli che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. E subito dopo vi è un lungo elenco di quali sono le attività da considerarsi di interesse generale. All’ultima lettera di questo elenco, la lettera z), vi è anche la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, cioè due categorie di beni che, in modi diversi, rientrano fra i beni comuni.

I primi, cioè i beni pubblici inutilizzati, se riqualificati da comunità che se ne prendono cura e li utilizzano in maniera economicamente sostenibile per scopi di interesse generale, possono diventare beni comuni.

I beni confiscati alla criminalità organizzata, invece, sono beni comuni perché lo Stato che li ha presi in carico non ne è il proprietario, ma solo il custode in nome e per conto della comunità cui, al termine della complessa procedura che governa questo settore, i beni verranno affidati per una gestione non più nell’interesse dell’organizzazione criminale, bensì nell’interesse generale o, per dirla con il Codice del Terzo Settore, per il bene comune.

E’ previsto che l’elenco delle attività di interesse generale dell’art. 5 possa essere aggiornato e dunque c’è da sperare che nei prossimi anni vengano ricomprese fra le attività di interesse generale anche le attività di amministrazione condivisa dei beni comuni che si vanno moltiplicando in tutta Italia.

Volontari e cittadini attivi

L’art. 17, dopo aver affermato che gli “enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività”, definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Qui la parola chiave è anche</em>. Nel testo originario del Codice si diceva che il volontario è “una persona che …. svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di un ente del Terzo Settore”, escludendo così di fatto dalla categoria dei “volontari” i cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni senza essere iscritti ad organizzazioni del Terzo Settore, anzi, spesso in maniera del tutto informale e spontanea. Per fortuna, un emendamento introdotto al testo in sede di discussione alla Camera dei Deputati ha consentito di evitare che, anche su questo punto, il Codice nascesse già vecchio, ignorando cioè l’esistenza di quella nuova categoria di volontari chiamati cittadini attivi che, a differenza dei volontari tradizionali, si prendono cura non delle persone ma dei beni comuni, pur facendolo anch’essi per motivazioni solidali. I cittadini attivi sanno infatti che “dietro” i beni comuni ci sono le persone e che dalla qualità dei beni comuni dipende la qualità delle vite di tutti noi.

Il Codice e la Corte dei Conti della Toscana

Come spesso accade, le parole del legislatore pesano, per cui ne basta una per cambiare completamente la prospettiva. In questo caso, quel “anche per il tramite di un ente del Terzo Settore” significa che si può essere riconosciuti come volontari anche se ci si impegna per il bene comune al di fuori di un ente del Terzo Settore.

Il legislatore si rivela molto più aggiornato sull’evoluzione del mondo del volontariato italiano di quanto non sia stata l’anno scorso la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti che il 29 settembre scorso, con delibera 141/2016/PAR, ha affermato che “è da ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle pubbliche amministrazioni a prestazioni da parte di volontari ‘a titolo individuale’, perché è indispensabile “l’interposizione dell’organizzazione di volontariato”, in quanto solo tale “interposizione” può assicurare secondo la Corte che “lo svolgimento dell’attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell’assenza anche indiretta di fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell’assoluta e completa gratuità”.

Il Codice del Terzo Settore all’art. 17 dice l’esatto contrario della Corte, dice cioè che si può essere volontari e agire “per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità … in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” anche operando al di fuori delle organizzazioni del Terzo Settore.

Avevamo già spiegato in un precedente articolo i motivi per cui non condividevamo la posizione della Corte dei Conti della Toscana. Adesso, l’art. 17 del Codice del Terzo Settore chiude definitivamente la questione. Le parole del legislatore pesano.

————————————

FONTE LabSus.

AService Studio

AService Studio