La Sardegna che vogliamo. “Se realizzassimo una balentia senza fucili?”

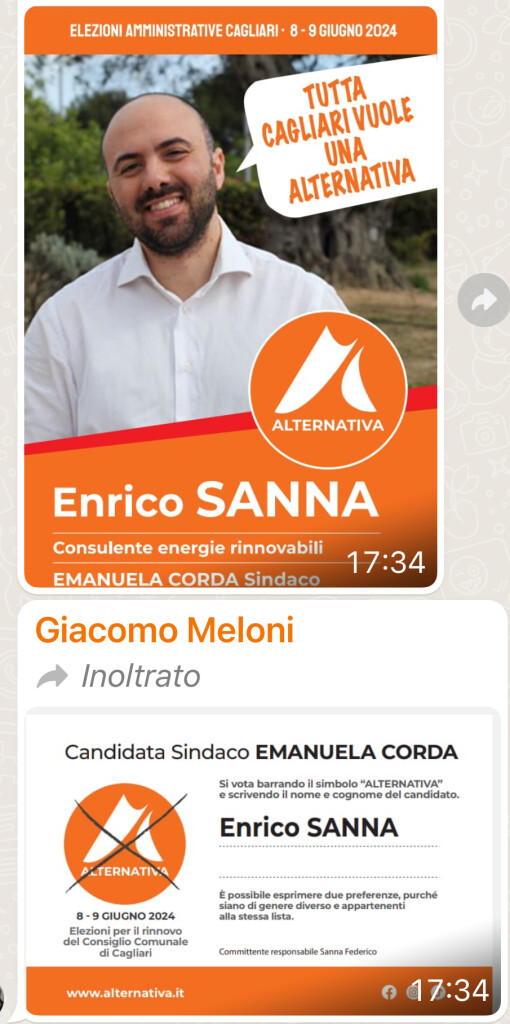

![]() Come è noto, dal 22 al 27 settembre 2015 si terranno in città una serie di manifestazioni, nell’ambito del Progetto “Quando buttavano a mare i tram”, fatte di letture, musica, teatro e poesia, per ricordare

Come è noto, dal 22 al 27 settembre 2015 si terranno in città una serie di manifestazioni, nell’ambito del Progetto “Quando buttavano a mare i tram”, fatte di letture, musica, teatro e poesia, per ricordare  Sergio Atzeni a vent’anni dalla sua scomparsa. Il pensiero e le parole dello scrittore nei luoghi inconsueti della città: Teatro Civico di Castello, piazza San Domenico, piazza Costituzione, Mercato di San Benedetto, Is Mirrionis e Marina Piccola. Ingresso libero a tutti gli eventi. Il progetto, ideato e gestito dall’associazione culturale Luna Scarlatta, è inserito all’interno dei Progetti in Rete per Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015. Nell’occasione riteniamo utile e bello pubblicare tre articoli scritti da Sergio Atzeni (ripresi dal sito web a lui dedicato), che, al di là dei fatti e delle polemiche contingenti, mantengono decisamente validità per le considerazioni e le indicazioni di fondo. Sì, perché come ha sostenuto Vito Biolchini in un suo recente intervento sullo scrittore cagliaritano, intitolato “Perché Sergio Atzeni ci manca veramente”: “Si poteva anche non essere d’accordo con lui ma i suoi interventi non erano mai banali, perché Atzeni non scriveva a caso e non amava apparire, non era il prototipo di scrittore rockstar (che poi abbiamo conosciuto, ahimè, anche alle nostre latitudini). Le parole di Atzeni avevano un peso: tutte. Oggi in tanti ricordano banalmente lo scrittore, ma pochi rimpiangono l’intellettuale. Eppure è proprio in quell’ambito che Atzeni ha lasciato un vuoto che nessuno dopo di lui è mai riuscito a colmare. Perché si avviava ad essere per i sardi quello che per gli italiani è stato Pier Paolo Pasolini. Atzeni stava creando quel ponte tra cultura e politica che serviva all’una e all’altra per essere realmente utili alla società. Il suo sforzo era teso anche a mettere in collegamento le ragioni della Sardegna urbana con quelle della Sardegna rurale, azione di mediazione straordinaria perché tra i due ambiti le incomunicabilità sono ancora troppe”.

Sergio Atzeni a vent’anni dalla sua scomparsa. Il pensiero e le parole dello scrittore nei luoghi inconsueti della città: Teatro Civico di Castello, piazza San Domenico, piazza Costituzione, Mercato di San Benedetto, Is Mirrionis e Marina Piccola. Ingresso libero a tutti gli eventi. Il progetto, ideato e gestito dall’associazione culturale Luna Scarlatta, è inserito all’interno dei Progetti in Rete per Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015. Nell’occasione riteniamo utile e bello pubblicare tre articoli scritti da Sergio Atzeni (ripresi dal sito web a lui dedicato), che, al di là dei fatti e delle polemiche contingenti, mantengono decisamente validità per le considerazioni e le indicazioni di fondo. Sì, perché come ha sostenuto Vito Biolchini in un suo recente intervento sullo scrittore cagliaritano, intitolato “Perché Sergio Atzeni ci manca veramente”: “Si poteva anche non essere d’accordo con lui ma i suoi interventi non erano mai banali, perché Atzeni non scriveva a caso e non amava apparire, non era il prototipo di scrittore rockstar (che poi abbiamo conosciuto, ahimè, anche alle nostre latitudini). Le parole di Atzeni avevano un peso: tutte. Oggi in tanti ricordano banalmente lo scrittore, ma pochi rimpiangono l’intellettuale. Eppure è proprio in quell’ambito che Atzeni ha lasciato un vuoto che nessuno dopo di lui è mai riuscito a colmare. Perché si avviava ad essere per i sardi quello che per gli italiani è stato Pier Paolo Pasolini. Atzeni stava creando quel ponte tra cultura e politica che serviva all’una e all’altra per essere realmente utili alla società. Il suo sforzo era teso anche a mettere in collegamento le ragioni della Sardegna urbana con quelle della Sardegna rurale, azione di mediazione straordinaria perché tra i due ambiti le incomunicabilità sono ancora troppe”.

Se realizzassimo una balentia senza fucili?

di Sergio Atzeni

di Sergio Atzeni

(dal sito ufficiale www.sergioatzeni.com)

Promittu: si una borta mi tzerriais a Bitti a kistionai, kistion’in sardu de s’inkuminzu ’a s’akabu, in sardu de domu mia, Santa Renner’in Kasteddu, po bir’itta ’n di kumprendeis a Bitti, tott’a korp’e bagarias beccias frunzias e sbentiaras, krukurigas, pingiaras, aggittorius, faulas isciaquaras in su feli, fiuras frastimaras, bottus de potekarius susuncus, bentus kontrarius ki bandat akù’akùa e arregalanta kallenturas, sparedda purescia e murenas arenaras, krokongius, puddas e pippius. Po urtimu arregordu unu mesu muttettu bell’e antigu: is proprius funis sardas impi- kanta su sardu. Si mi tzerriais a Bitti. Si no, e poi immoi, kistion’e iscriu italianu, mankai siara disamistade bittesa inkuminzada de vissignoria Iuanne Dettori e sighia de vissignoria Bachis Bandinu. E pirmissu, bittesos balentes? Giovanni Dettori, su queste pagine, ha parlato con voce chiara, non priva di volute e spirali né di citazioni eleganti, ha parlato di noi e dell’isola dove siamo nati e dove prima che il viaggio finisca vorremmo tornare, per costruire (Noi chi? I sardi d’oltramare, vagabondi in epoca vagabonda, liberi da ogni catena tranne il bisogno di campare e la lotta volontaria contro i vizi e il male che fanno parte di ciascuno). Di noi e dell’isola Dettori ha cantato un attittidu, dolore e nostalgia. Gli piacerebbe scrivere in spagnolo, ha confessato, y entre los petalos habìa motitas de oro.

Gli ha risposto Bachisio Bandinu usando strumenti psicanalitici e parlando di madri e padri, oralità e scrittura, un saggio strano e pensoso, anche bello. Strano perché mi pare psicoanalizzi un emigrante che non è Dettori (per quel che lo conosco ma un Signor Tale che nell’avventura oltremare ha incontrato problemi difficili e non li ha saputi risolvere, dovrebbe andare in analisi). Strano anche per un particolare: Bandinu scrive in italiano invitando Dettori a scrivere in sardo. Non è strano?

Quanto ai temi centrali sollevati da Dettori e rilanciati da Bandinu, ovvero dove vada la nostra isola e che senso abbia la mutazione denunciata, la perdita dell’antica lingua sostituita da un ibrido che fa paura, delle antiche abitudini sostituite da un’imitazione imbelle di modelli televisivi, che senso abbia oggi la nostra identità di sardi, poco ho da dire e disordinato.

Ogni tanto mi chiedo: qualcuno in Sardegna pensa o vuole imbrigliare il sardo di Santa Rennera in vocabolari indiscutibili di condanne? Qualcuno pensa o vuole dizionari e grammatiche sarde imparate a memoria in prima elementare? Se questo qualcuno esiste, continui a pensare, a volere, per carità, siamo in democrazia e siamo nati per sopportare il peggio. Ma potremo parlare sardo quando vogliamo? Altrimenti italiano inglese o quello che vogliamo come vogliamo e sappiamo? O qualcuno pensa e vuole che la Regione e lo stato debbano intervenire per costringere con la forza qualcun altro a parlare come non sa o non vuole?

Credo giusto che in prima elementare i bambini possano studiare inglese e francese, oltre l’italiano. Se fra vent’anni l’intera gioventù sarda leggerà non tradotti i romanzi di Mc Ewan e Chamoiseau, non mi lamenterò. Se qualcuno pensa o vuole scrivere quindi romanzi in sardo, capaci di sfidare il tempo e affascinare i futuri, perché non lo fa? Cossu e Lobina hanno provato, la strada è aperta. Ci si vuole misurare creando misture fra saggio e racconto? Pira ha provato, la strada è aperta. Signor qualcuno, se esisti, regalaci il capolavoro. Ti applaudiremo.

O qualcuno pensa o vuole decretare traditori della causa sarda gli scrittori che hanno scritto e scrivono in italiano? Qualcuno, se ci sei, ti pare il caso? Senza Deledda e Satta? Senza Gramsci e Lussu? Senza Asproni e Bacaredda? Che storia letteraria ti resta? Sos poetas in limba? E tottu s’atr’a mari? Ci as pensau beni?

Ho un timore. Che questo ennesimo dibattito sulla lingua e sull’etnia sarà interessante ma inutile come quelli che nel secolo l’hanno preceduto (e sono schiera ingente). Continueremo a fare finta di nulla. Ogni anno ad aprile avremo qualcuno nelle mani dei banditi e una o più famiglie in attesa. Ad agosto fiamme nei pochi boschi rimasti. Da gennaio a Natale i ragazzi a vagare nel mondo con rabbia e voglia di tornare. Mai lavoro sulla nostra terra. I condotti dell’acqua perderanno, i bacini saranno insufficienti, regnerà la sete: anni di pioggia si alterneranno ad anni di siccità, ci si potrà lavare ogni giorno a ogni ora o soltanto il martedì alle tre. Con dibattito periodico sulla lingua e sull’identità. Per quanti secoli ancora?

Nuovo mattino cercasi per isola che ha bisogno di cambiare. Siamo capaci di provare a cambiare? Per gioco. Per vedere l’effetto che fa. Impedendo l’evitabile e costruendo il costruibile con decisione sorridente e fraterna di molti assieme, ogni volta che serve. Attenti a quel che succede nei nostri paesi e nelle città. Attenti al dibattito e i fatti. Più ai fatti che alle parole. Rompendo i coglioni al potere ogni volta che si può, lo merita sempre, l’ha sempre meritato, il potere di Roma come quello di Cagliari.

Massima penalità a chi si prende troppo sul serio. Di solito si comincia prendendosi sul serio, zuppi d’orgoglio, e si finisce per ammazzare il vicino per questioni di pascolo, di donne, di soldi, di ragioni. Quanto improbabili ragioni.

Riusciremo a cambiare? Cambiare come? Verso dove? Ridando vita all’antica balentia, magari. Ma disarmata. Intelligente. Balentia senza fucili. Ne saremo capaci?

Senza fucili, senza sequestratori. Per favore, signori banditi, siate degni dell’antico nome. Non dovete dare il cattivo esempio ai bambini. Abbiamo urgente bisogno di bambini liberi che possano diventare uomini coraggio- si, intelligenti e onesti come gli antichi di cui parla la storia o la leggenda dei sardi resistenti. Non abbiamo bisogno di uomini che per arricchire sequestrano uomini. Signori banditi, perché non andate a svaligiare qualche banca svizzera che guadagna coi soldi della mafia? Inzandus eia (tando ei), sarebbe balentia banditesca degna degli antichi costumi, delle antiche bardane.

Non dimenticando le volte innumerevoli che gli antichi sono fuggiti senza combattere o si sono arresi o hanno barattato gli interessi dell’isola in cambio di un titolo da barone o da senatore, non dimenticando che siamo stati comprati e venduti in blocco con la terra, mezzadri di Spagna e Savoia. Senza troppo orgoglio neppure per gli antichi, non erano tutti santi, non erano tutti eroi.

«l’Unione Sarda», 7 Maggio 1995

[Con questo articolo Sergio Atzeni intervenne in un dibattito sulla lingua e l’identità sarda sulle pagine de L’Unione Sarda iniziato da Giovanni Dettori e proseguito da altri intellettuali come Bachisio Bandinu, Eliseo Spiga e Placido Cherchi].

———————————————-

Naufragio di Joyce nella noia

Borges non scrive mai più. Impedito dalla cecità totale che lo accompagna da oltre un ventennio; da quel giorno del 1955 in cui definitivamente si concluse il «lento crepuscolo durato più di mezzo secolo» che aveva accompagnato la sua vista.

Non scrive, Borges. Ma detta i suoi pensieri: completamente parlati – e forse proprio perciò straordinariamente lievi e aerei – erano racconti del Libro di sabbia, scritti nei primi anni settanta. I racconti, le conversazioni, sono raccolti da mani fedeli: la loro correzione immagino come un alternarsi di canti e controcanti fra la voce del poeta e quelle degli aiutanti che instancabilmente ripetono le sue parole.

Nel 1978, Borges tenne una serie di “lezioni” per gli studenti dell’università di Belgrado. Cinque lezioni. Gli argomenti, nell’ordine: il libro, l’immortalità, Emauel Swedenborg, il racconto poliziesco, il tempo. Il legame fra temi in apparenza tanto alieni l’uno all’altro, è dato dall’unica voce che attorno ad essi riflette: sono i nodi attraverso cui si è sviluppata l’opera vastissima di Borges, e di cui, qui, si offrono al lettore chiavi di interpretazione e fili conduttori “ideologici”.

Il libro, stretto fra le tenaglie della sacralità, da un lato, e dell’oggettualità industriale dall’altro, viene “rubato”, da Borges, che lo restituisce – seguendo Montaigne – come “provocatore di gioia”. Il giudizio su Joyce è inappellabile: non provoca gioia, ma tedio: «ha essenzialmente fallito».

Le conclusioni borgesiane (sempre raggiunta attraverso esplorazioni non consuete del patrimonio culturale della civiltà occidentale, ma non mancano interessanti “fughe” verso i libri religiosi indiani o mussulmani) si colorano di laica rassegnazione; anche nei vasti territori del misticismo (il saggio su Swedenborg), anche in quelli minati da temi eminentemente religiosi. L’immortalità è concessa: ma al genere umano, alla specie: non ai singoli individui. Il pensiero, la cultura, la scienza degli uomini: solo qui stà l’immortalità. La riflessione è animata da squarci d’ironia garbata: a San Tommaso d’Aquino che ci ha lasciato la sentenza «la mente desidera spontaneamente di essere eterna», Borges risponde che la mente «desidera anche altre cose (…) Ci sono i casi dei suicidi, o il nostro caso quotidiano di persone che hanno bisogno di dormire, il che è anche una forma di morte». Il Borges “orale” che emerge da queste lezioni (raccolte in volume dagli Editori Riuniti, titolo Oral, appunto), mentre si lascia trascinare dai suoi stessi intrighi di parole e concetti (dopo più paradossi concentrici, conclude che il tempo non può essere spiegato, né capito) pare un vecchio saggio che racconta che cosa rimane del nostro tumulto quotidiano: poca fede, qualche bella immagine poetica, una biblioteca di Babele – un gradino nella storia della specie –: tutto con voce limpida, che sa mormorare con la sobrietà dei classici, e non esorcizza i tormenti dell’epoca: ma non permette che siano essi a tormentarla.

«La Nuova Sardegna», 26 Maggio 1981

————————————————————-

Migliaia in un capannone a Cagliari per il jazz di Don Cherry

L’appuntamento era alla Fiera campionaria. Si sono ritrovati in tanti – oltre tremila giovani e ragazze – in un capannone adibito solitamente all’esposizione di tende da campeggio e motoscafi. Un locale enorme, freddissimo, senza sedie. È mai possibile che a Cagliari, sede del governo regionale e capoluogo sardo, per andare a sentire uno dei più grandi trombettisti jazz viventi (l’afro-americano Don Cherry) ci si debba sdraiare per terra sul cemento freddo?

È possibile. Il teatro Massimo è interdetto a qualunque manifestazione musicale che non sia la lirica (e non va neppure per questo genere di spettacolo, lo squallido cinematografo in disuso), fin dai tempi in cui un concerto- pop provocò scontri tra pubblico e polizia. Motivo: l’organizzazione aveva venduto un numero di biglietti incredibilmente superiore alla capienza del locale.

L’Auditorium è stato chiuso a tempo indeterminato dalle autorità comunali. Si sono sollevate le proteste dei partiti di sinistra e delle organizzazioni culturali, ma invano. La giunta, da quell’orecchio non ci sente. Il teatro della istituzione dei concerti “Pierliugi da Palestrina” è in costruzione, più o meno, dall’immediato dopoguerra: i lavori ancora non sono conclusi. Intanto Cagliari è rimasta senza teatro durante la guerra: il Politeama Regina Marghe- rita distrutto da un incendio, e il Civico ridotto dai bombardamenti in un cumulo di macerie.

Il Palazzetto dello Sport, ultima possibilità rimasta fino a qualche tempo fa, d’ora in poi ospiterà soltanto partite di pallacanestro. Con buona pace degli amanti della musica, quindi, rimane il capannone della Fiera. O mangi di questo cemento, o salti lo appuntamento.

Un quadro desolante che è urgente sanare. Infatti, la musica è uno dei pochi strumenti rimasti in grado di produrre fenomeni di aggregazione giovanile. Privarsi delle possibilità di organizzare concerti significa – e non ci sono mezzi termini – voler aumentare e incancrenire la disgregazione del mondo giovanile, gravissima per i motivi che tutti conosciamo.

Ma torniamo al concerto. Dopo un breve spettacolo del gruppo cagliaritano degli Hara Quartet, (quattro ragazzi coraggiosi che hanno rifiutato le sirene delle sagre strapaesane a trecentomila la serata, per una scelta musicale e ideologica ardua, e che sono costretti a studiare e provare nei sottani di Castello), è finalmente il turno di Don Cherry. L’artista negro interviene con l’accompagnamento di una chitarra e una batteria, e con un coro formato da sua moglie e due bambini, praticamente un intero nucleo familiare.

Ben presto ci si dimentica delle difficoltà di ascolto e climatiche: il concerto termina con tutto il pubblico che canta assieme agli artisti, in un fenomeno di partecipazione mai visto prima d’ora in questa città. Il suono di Don Cherry, ritmi afro-americani inseriti in moduli “circolari” orientali su una melodia spesso rock, è talmente trascinante e coinvolgente da suscitare entusiasmo giustificatissimo nel pubblico. Come dire che il freddo dell’ambiente è stato combattuto e vinto dal calore umano. Non succederà purtroppo nel caso di musiche più rarefatte e “difficili”.

Il concerto è stato organizzato dal Movimento dei Lavoratori per il Socialismo (ex Movimento Studentesco). Anche in questo caso una osservazione si rende necessaria: come mai Don Cherry non è stato invitato nella nostra città dall’ARCI? Non crediamo si tratti di ignoranza: l’artista negro è stato presente alla maggior parte dei festival dell’Unità dell’estate scorsa, compreso quello nazionale. Non essersi accorti quindi della sua presenza in Italia e della sua disponibilità per i circuiti “«alternativi” sarebbe stato molto grave. Non crediamo si tratti di questo, quanto piuttosto di un vizio di mentalità difficile da estirpare: ogni volta che si parla di jazz, infatti, vengono posti problemi sulla affluenza possibile di pubblico («non viene nessuno – si sente dire – è roba

d’élite»). Questo discorso valeva fino a una decina di anni fa: oggi è esattamente il contrario di allora, il jazz è divenuto spettacolo capace di attirare masse di giovani, e le prove non mancano a Cagliari. Si tratta piuttosto di fare scelte oculate e tempestive. Non per una pretesa in qualche modo “totalizzante” (il «vogliamo fare tutto noi»), ma perché crediamo che un intervento delle organizzazioni culturali della sinistra in questo settore sia ormai improcrastinabile. Perché è necessario comprendere i gusti dei giovani, ed educarli. Altrimenti qualunque discorso sulla “«cultura progressiva” è solo fumo.

«l’Unità», 23 Marzo 1976

———————————————-

Landini. Oltre la solitudine dei lavoratori

19-09-2015 a cura di Carlo Cefaloni

fonte: Città Nuova

Intervista al segretario generale della Fiom Cgil, tra gli interlocutori di Loppiano Lab 2015. Il senso del sindacato dentro la grande trasformazione della globalizzazione dell’economia. La riscoperta del legame sociale contro ogni paura

Abbiamo intervistato Maurizio Landini, segretario generale dei metalmeccanici della Cgil, che interverrà sabato mattina, 26 settembre, nel laboratorio di Loppiano Lab su “L’impegno per la giustizia sociale nelle nostre periferie esistenziali”. Il leader della Fiom verrà a raccontare, assieme a don Giuseppe Gambardella, il senso dell’esperienza del fondo “Legami di solidarietà” promosso a Pomigliano D’Arco(Napoli) dal suo sindacato assieme all’associazione Libera e alla parrocchia san Felice in Pincis che esprime quella Chiesa che, come dice papa Francesco, “esce per le strade” senza aggrapparsi a “comodità e sicurezze” nella “santa inquietudine” di andare incontro ai “nostri fratelli che vivono senza un orizzonte di senso e di vita”.

Come si può andare oltre quella paura che rende impossibile il senso originario dell’esperienza del sindacato (“insieme per la giustizia”)?

«Sulla difficoltà dell’attuale situazione sindacale e su ciò che ci attende potrei rispondere semplicemente ricordando che l’unica battaglia davvero persa è quella che non viene combattuta. In realtà credo che i giochi siano tutt’altro che fatti; anche perché le difficoltà odierne del sindacato – a partire da quelle sull’essere coerenti con il proprio mandato e il significato originario del termine – dipendono certamente da scelte e anche errori soggettivi, ma sono più in generale l’esito di trasformazione globali della società».

Quale tipo di mutamento sta avvenendo?

«Siamo nel pieno del cambiamento dell’economia, del lavoro e dei rapporti tra le classi che interessano tutti gli attori sociali e tutte le cosiddette “organizzazioni intermedie”, dai partiti fino alle associazioni padronali. Le stesse istituzioni democratiche italiane ed europee devono fare i conti con trasformazioni che mettono in crisi il concetto stesso di rappresentanza. Questo per dire che se il sindacato non gode di ottima salute, la malattia che lo ha colpito è la stessa di tanti altri organismi, comprese le nostre tradizionali controparti».

Cosa spinge la Fiom a sperare in un rovesciamento della situazione? Non le sembra a volte di guidare un’ultima strenua resistenza di una battaglia già persa, visto anche la divisione con le altre sigle sindacali che paventa una rottura peggiore di quella nei confronti dei datori di lavoro?

«Come già detto l’unica battaglia davvero persa è quella che non viene combattuta. Nello scenario che ho descritto Si collocano le scelte di ciascuna organizzazione sindacale. Quelle della Fiom vogliono proprio ridare energia e pratiche ai principi originari del sindacalismo e dell’associazionismo popolare, quello che quasi due secoli fa, misurandosi con la condizione insopportabile che vivevano milioni di persone private di tutto – a partire dalla possibilità di decidere sul valore, sui tempi e sulle modalità del proprio lavoro – si coalizzavano in forme mutualistiche, solidali e collettive per cambiare quella condizione e dare dignità alle loro esistenze».

Non è un riferimento troppo slegato con il presente?

«Tutt’altro! A distanza di tanto tempo, una regressione inaspettata e violenta, frutto della “rivoluzione dall’alto” della globalizzazione liberista ha riportato le condizioni di milioni di persone a uno stato di subalternità che mette in discussione e mina la loro dignità e i diritti conquistati nel percorso iniziato due secoli prima. E tutto questo avviene in un mondo in cui nessuno può considerarsi indenne da ciò che accade al suo fianco come a migliaia di chilometri di distanza, in cui tutti siamo chiamati a misurarci con problemi complessi e trasformazioni epocali, come testimoniano le migrazioni e le dinamiche demografiche di questi anni. Perciò servono valori forti e risposte coraggiose. Le sole che possono evitare di farci schiacciare dalle paure che sorgono di fronte a questi fenomeni così grandi».

AService Studio

AService Studio

Lascia un Commento