Risultato della ricerca: Tsipras

Omaggio a Gino Strada

Un santo, laico.

di Gianfranco Fancello, su fb.

Per descrivere la grandezza di Gino Strada non servono grandi discorsi, ma sono sufficienti due parole: santo laico.

Perché non può che essere definito così chi, come lui, ha letteralmente salvato dalla morte migliaia di vite umane mettendo, ogni volta, a repentaglio la propria. Lo ha fatto sotto le bombe, in mezzo al mare, fra le mine antiuomo. Lo ha fatto perché, da ateo (quale si professava), aveva un altissimo concetto di sacralità dell’uomo che, in quanto tale, in quanto persona, in quanto essere vivente, doveva essere sempre protetto e tutelato, indipendentemente dal colore della pelle, dal credo religioso, dall’etnia, dalla condizione economica. Sempre protetto, accolto, difeso. Sempre. A costo, anche della vita, la propria.

Dove c’era bisogno di soccorso, lui c’era. Dove c’era bisogno di aiuto, lui c’era. Dove c’era bisogno di medici, di ospedali, di chirurghi, lui c’era. Un santo, appunto.

Mi sono spesso interrogato sul suo ateismo che, lo confesso, un po’ mi sorprendeva. In realtà l’ho sempre considerato (è così continuo a farlo) un ateismo militante: infatti ho sempre visto Gino Strada molto più vicino a Dio di tanti “falsi” credenti, che si dichiarano tali per convenienza, per abitudine, o, peggio ancora (e gli esempi non mancano) per spudorato interesse personale: questi in realtà, basano il proprio credo sull’egoismo, sull’arroganza, sulla centralità della persona, la propria. Esattamente il contrario di Gino Strada, che, da ateo, ci ha mostrato una strada (ops… ma guarda un po’…) di fratellanza, di solidarietà, di amore per il prossimo, per il diverso, per il debole, per il ferito, molto spirituale e di forte impronta morale.

Forse il suo ateismo era frutto delle sue tante vite, passate negli angoli sperduti del mondo, a curare le ferite di cristiani, mussulmani, induisti, buddisti, pagani, non credenti; con ognuno di loro entrava in empatia, ad ognuno di loro apriva il suo cuore, soprattutto per sanare le cicatrici dell’anima. Con ognuno di loro parlava lo stesso linguaggio, quello della pace, del rifiuto della guerra, della concordia, linguaggio trasversale fra le religioni e quindi universalmente valido. Ateismo quindi non come rifiuto, ma come somma di pluralità, come incapacità di scelta di un credo a scapito degli altri.

Cosa ci lascia in eredità? Tante cose: un’associazione umanitaria fra le più grandi al mondo, diversi ospedali localizzati in zone difficili e dì frontiera, tanti medici, infermieri ed operatori che si spendono in prima persona in condizioni di difficoltà e di disagio.

Ma soprattutto un grande insegnamento morale, quello della solidarietà a prescindere, di lotta alla discriminazione, di amore e fratellanza per il diverso. Tutti insegnamenti degni di un santo. Laico, ma sempre santo.

—————————-

Gino Strada, laico ma sempre santo. E titolare della “cattedra dei non credenti”.

![]() Nel condividere le riflessioni di Gianfranco Fancello sulla figura di Gino Strada, per il quale propone l’attribuzione della qualità di “santo laico” scopro che nella sostanza poco differirebbe dalla qualità di “santo religioso” secondo quanto prevede la Chiesa cattolica, prescindendo per un momento da quanto differenzia i credenti dai non credenti. Leggo su Wikipedia alla voce “santo”:

Nel condividere le riflessioni di Gianfranco Fancello sulla figura di Gino Strada, per il quale propone l’attribuzione della qualità di “santo laico” scopro che nella sostanza poco differirebbe dalla qualità di “santo religioso” secondo quanto prevede la Chiesa cattolica, prescindendo per un momento da quanto differenzia i credenti dai non credenti. Leggo su Wikipedia alla voce “santo”:

“Per i cattolici, il santo è colui che pienamente risponde alla chiamata di Dio a essere così come Egli lo ha pensato e creato, frammento nel quotidiano del suo amore per l’umanità. La fede cattolica insegna che Dio ha per ogni persona un’idea particolare, e assegna a ognuno un posto preciso nella comunità dei credenti. Non esistono dunque caratteristiche univoche di santità, ma nella teologia cattolica, ognuno ha una santità particolare da scoprire e porre in atto. Santo, per la fede cattolica, può e deve essere chiunque, senza la necessità di particolari doni o capacità. (…) Il santo viene proposto come modello a tutti i fedeli e agli uomini di buona volontà non tanto per quanto ha fatto o detto, ma poiché si è messo in ascolto e a disposizione di Dio accettando, nella fede, che fosse Lui a dirigere attraverso l’opera dello Spirito Santo la sua vita. Per la Chiesa cattolica, dunque, a dover essere imitato è soprattutto l’atteggiamento di obbedienza a Dio e l’amore per il prossimo che ogni santo ha reso reale nei modi più diversi”. La vita di Gino Strada corrisponde proprio alla chiamata di Dio perché si ponesse a totale servizio dell’umanità (frammento nel quotidiano del suo amore per l’umanità), come davvero ha fatto. Certo Gino non credeva che questa sua missione provenisse da una chiamata divina. Ma, all’atto pratico, che ci importa? Avessimo tanti Gino Strada credenti o non credenti, o diversamente credenti!

Un’altra riflessione. Per connessione pensando a Gino Strada mi è venuta in mente l’esperienza della “Cattedra dei non credenti” inventata e praticata dal card. Carlo Maria Martini negli anni 1987-2002 durante il suo episcopato nella Diocesi di Milano, che sarebbe bene riproporre, aggiornata in metodi e contenuti ma mantenendo motivazioni e impostazione (ne riparleremo). Si trattava di una proposta insolita “non solo ascoltare i non credenti o dialogare con loro, ma metterli ‘in cattedra’, per farsi interrogare da loro e dalla dinamica generata dal confronto”. Di questa cattedra sicuramente Gino ne sarebbe stato uno dei degni titolari. E nel tempo che verrà, se come auspichiamo l’iniziativa verrà riproposta, lo sarà, attraverso le testimonianze che ci ha lasciato (scritti, video) e con la presenza dei suoi continuatori della missione di Emergency.

———————————————————————-

Riportiamo di seguito l’intervista che Gino Strada rilasciò nel 2019 al Corriere della Sera, che ci sembra utile segnalare, soprattutto in alcuni passaggi, anche in relazione alle riflessioni che precedono di Gianfranco Fancello e Franco Meloni.

Gino Strada: intervista al Corriere [2019]

Venerdì 13 agosto, è scomparso Gino Strada. Aveva 73 anni. Medico, filantropo, attivista, nel 1994, insieme alla moglie Teresa Sarti, Strada ha fondato la ong umanitaria Emergency. Riproponiamo qui l’intervista che ha concesso al Corriere nel 2019, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Emergency.

Emergency fa 25 anni. Che cosa si regala?

«Un ospedale in Uganda, disegnato gratis da Renzo Piano. Costruito con terra di scavo. Poi andremo a farne uno in Yemen».

Altro bel posto complicato…

«Il peggio è la Somalia. Ci ho provato per dieci anni: con gli Shabaab non si parla. Idem in Cecenia, rien à faire. Tirano su il muro. A un certo punto, devi rassegnarti».

Ma come fa, Gino Strada, a entrare in questi posti?

«Non ho ricette. In Sudan, ci chiese d’intervenire il governo. In Iraq, andammo alla ventura con tre macchine da Milano. Prima di partire si parla con tutte le parti: guardate che non c’entriamo con la vostra guerra… Mai avuto un morto, facendo le corna. Ma la gestione della sicurezza dev’essere precisa».

Come fu la prima riunione, nel 1994?

«A casa mia a Milano, fino a ore tarde. Carlo Garbagnati, una ventina d’amici, non tanti medici (erano scettici). E la mia adorata Teresa, che sarebbe diventata insostituibile. Ci fu una cena al Tempio d’Oro, in viale Monza. Raccogliemmo 12 milioni di lire, ma volevamo cominciare dal genocidio in Ruanda e non bastavano. Ne servivano 250. Io dissi: beh, ragazzi, firmiamo 10 milioni di cambiali a testa… Per fortuna venni invitato da Costanzo e, puf, la tv è questa cosa qui: in un paio di mesi, arrivarono 850 milioni. Gente che mi suonava al campanello di casa, ricordo una busta con dentro duemila lire spillate».

È vero che litigò con la Croce rossa?

«Quella italiana non esiste. Ma della Croce rossa di Ginevra ho gran stima. Avevo girato per loro, dall’Etiopia al Perù. Solo che a un certo punto s’erano disimpegnati dalla chirurgia di guerra. Che è difficile, costosa, rischiosa».

E il nome?

«Lo scelsi io. Era l’aggettivo all’inizio d’Emergency-Life Support for Civilian War Victims. Troppo lungo: l’aggettivo diventò sostantivo».

Settantanove progetti in sette Paesi, 120 dipendenti, 9 milioni di persone curate. Questa nuova sede vicino a Sant’Eustorgio…

«È la chiesa più antica di Milano, sa che non ho ancora avuto il tempo di visitarla? Nessuno pensava a dimensioni simili. Anni lunghi, faticosi. Siamo cresciuti con la solidarietà della gente. Anche ora che le Ong sono criminalizzate. Quel procuratore di Catania, Zuccaro, ci ha provato e non è uscito niente. Quando ammetterà che era tutta una balla?».

Volevano la tassa sulla bontà per colpire chi s’arricchisce…

«Anche noi avevamo una nave per salvare i migranti, ma costava troppo: 150mila euro al mese. È verosimile che certi meccanismi lascino spazio a comportamenti illegali. Ma non cambi la tassazione delle Ong solo perché tre sono poco chiare: indaghi su quelle tre!».

Vi sentite danneggiati?

«Han creato sfiducia nella gente. Dal 2011 abbiamo raddoppiato il budget, ma i progetti sono tanti. Un ospedale è un debito continuo, ogni anno i ricoveri aumentano del 30%. In Afghanistan, il sistema sanitario siamo noi».

Un caso che non dimentica?

«Un ragazzino, Soran, operato in Iraq. Aveva una gamba amputata da una mina. Qualche anno fa è venuto a trovarmi. Fa l’avvocato».

Il giorno più duro?

«Quando rapirono i nostri in Afghanistan e in Sudan. Anche nel caso Mastrogiacomo rischiai. Mi chiedevo: ha senso mediare? Sì, perché c’era un uomo che rischiava più di me».

Ha lavorato con Christiaan Barnard…

«Elegantissimo, con la sua Mercedes, ma ormai operava poco per l’artrosi alle mani. I miei modelli furono Staudacher e Parenzan».

E la chirurgia di guerra chi gliela insegnò?

«Era un’attività di nicchia. La faceva la Croce rossa. E i militari, che però erano proprio un altro mondo. Nel ’91, guerra del Golfo, i militari chiesero a Ginevra d’andare in Bahrein. Avevano allestito un ospedale da 5mila posti letto. Vuoto. Mandammo 101 chirurghi inglesi. Ma fecero un solo intervento: a un mignolo».

Il mondo umanitario a volte è pura rivalità. In Sierra Leone, i medici olandesi e francesi di Msf nemmeno si parlavano…

«C’è anche molto dilettantismo, favorito dai grandi donatori. In Kurdistan, vidi un palazzo per la posta aerea pagato dall’Ue. Gli aeroplanini dipinti, la scritta Air Mail. Inutile, costava un’enormità. Lo usavano come hotel».

Libia, Palestina… Perché state alla larga?

«I libici sono tosti, chiudemmo perché non arrivavano feriti di guerra, solo delinquenti locali. E ci pigliavano a sassate. Coi palestinesi ci ho provato, un ospedale a Ramallah. Andai dal ministro. Mi disse: “Ma voi avete 5 milioni da spendere? Sa, un posto letto vale 100mila dollari”. Arrivederci… Ho sempre pensato che una parte d’aiuti alla Palestina finisca altrove».

Paesi nel cuore?

«L’Afghanistan. E il Sudan: non ci credeva nessuno che si potesse fare cardiochirurgia in uno Stato canaglia. C’era una rivista di sinistra, Aprile, con un solone della Cooperazione che mi spiegava di che cosa c’era davvero bisogno in Sudan… Perché? Gli africani non hanno bisogno d’essere operati al cuore? La salute non è solo un diritto degli europei. Qui hai la tac e la risonanza magnetica, lì due aspirine e vai? L’eguaglianza dev’essere nei contenuti, non solo nelle idee».

Trattate col dittatore Bashir…

«Se un regime è oppressivo, la gente sta male. E noi ci andiamo. Quelli che noi chiamiamo dittatori, in Africa sono presidenti. E loro come dovrebbero chiamare i nostri “presidenti” Orbàn o Erdogan?».

Quando pecunia olet?

«Quando arriva dal crimine. E chi dona, pretende di decidere chi devi operare e chi no».

Le amicizie d’una vita?

«De André, Eco, Chomsky. Adesso, Renzo Piano. Quando morì Teresa, mi scrisse una lettera splendida. Gli telefonai a Parigi per ringraziarlo. Ci siamo chiamati per quattro anni senza vederci. Amicissimi, ma non sapevo nemmeno che faccia avesse».

Dio?

«Non ne sento alcun bisogno. Penso che il significato delle cose stia nelle cose stesse, non al di fuori o al di sopra. Questo non m’ha precluso l’amicizia con don Gallo, Alex Zanotelli, don Ciotti, a parte qualche bestemmia che ogni tanto mi scappava. Mi piacerebbe incontrare Papa Bergoglio, parlare dell’abolizione della guerra. Una volta era un tema, oggi è dimenticato».

Dicono che lei sia un pacifista utopista…

«Utopista va bene: secoli fa, era utopia abolire la schiavitù. Pacifista, no: lo sono anche i parlamentari che poi votano per le guerre».

Sergio Romano scrisse: Emergency fa del bene, ma non è neutrale.

«Nessuno può essere neutrale. Non puoi esserlo, su un treno in corsa. Come fai a esserlo in Iraq? Però non siamo neanche di sinistra: scegliamo la vita, la giustizia, l’uguaglianza».

Aveva simpatie per Ingroia, per Tsipras…

«Quelle sono cose che ti appiccicano addosso. Certo, trovo Prodi una persona ragionevole, anche se polemizzammo sull’Afghanistan (credo che oggi saremmo più in sintonia). E trovo Salvini razzista. Io poi sono di Sesto San Giovanni e ieri ho firmato una petizione perché apre Casa Pound. Quest’idea imbecille d’una società violenta e rancorosa, che ti spinge a trovare chi sta peggio di te e a dargli la colpa dei tuoi guai. Mai uno di loro che punti il dito su quelli che stanno meglio, eh?».

In Italia, avete 13 progetti.

«Un’Italia sconosciuta. Castel Volturno, Polistena, questi bei posticini. Povertà, degrado, schiavismo, situazioni che non ho mai visto neanche in Sudan. Quando abbiamo aperto a Marghera, pensavamo d’essere nel ricco Nord Est e d’avere solo stranieri. Invece il primo paziente fu uno di Mestre, un bell’uomo. Era stato un campione italiano alle Olimpiadi. Ma poi aveva perso il lavoro e i denti, mangiava male. E non poteva pagarsi una protesi».

Se i grillini l’avessero candidata al Quirinale, come volevano, sarebbe diventato il capo delle Forze armate. Che cosa avrebbe fatto?

«Ritiro dalle missioni all’estero. Smantellamento degli arsenali stranieri in Italia. Riduzione degli armamenti. Ma era una boutade, non ci ho pensato neanche un momento».

L’hanno candidata al Nobel per la pace…

«Accade ogni anno. Ci sono delle regole, il candidato non sa mai chi lo candida. Accettarlo? Mah, l’hanno talmente svilito: Obama l’ebbe per un semplice discorso, Kissinger con tutti i golpe che ha organizzato, l’Ue che tira su muri e nei Balcani fece una guerra tra le più sanguinose del secolo…».

Sua figlia Cecilia tornerà in Emergency?

«Non lo so. Non discutiamo più delle vicende che l’hanno spinta ad andarsene. Ma abbiamo ancora un buon rapporto».

Che padre è stato? Cecilia raccontò una volta che all’asilo le mandava le cartoline dal mondo, da adolescente lei le vietava la discoteca, da adulta ha imparato la sua ironia…

«L’ironia e la discoteca, è vero. Ma non le mandavo solo cartoline dal mondo. C’inventavamo giochi, letture. All’asilo, sono andato anche a fare il buffone».

Si sente stanco?

«Purtroppo ho 70 anni e sono afflitto da una malattia inguaribile, la vecchiaia. Non so come faccia Renzo Piano, 12 ore d’aereo e subito altre otto in cantiere. Forse la vita del chirurgo è molto usurante e ha ragione Woody Allen: non conta l’età, conta il chilometraggio. In alcuni posti ho lasciato la salute. L’anno in Sierra Leone è stato devastante, perché ebola non è diverso dalla guerra: il nemico non lo vedi, ma ogni passo che fai potrebbe essere l’ultimo».

Hanno dato il suo nome a un asteroide, il 248908 Gino Strada…

«Una volta ho fatto i conti sulla superficie: potrebbe venirci fuori un bilocale. Un buon rifugio per il weekend. Però è a otto milioni di anni luce, un po’ lunga: ho ancora troppo da fare, qui».

Che succede?

CONTROCANTO

CONTROCANTO

Draghi, lupi, faine e sciacalli

Su Volerelalune – 29-03-2020 – di: Marco Revelli

“Meglio tardi che mai” verrebbe da dire a proposito dell’ormai celeberrimo intervento di Mario Draghi sul “Financial Times” del 25 marzo sotto il titolo potentissimo: We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly. Ma cosa pensare davvero, di questo neopensionato governatore della Banca centrale europea che mette in campo un linguaggio di stampo keynesiano (il Keynes delle celeberrime considerazioni su Le conseguenze economiche della pace del 1919) dopo essere stato per decenni attento “custode dei cancelli” del credo ultraliberista egemone? [segue]

Che succede?

NUOVO GOVERNO VECCHI PROBLEMI?

NUOVO GOVERNO VECCHI PROBLEMI?

Su C3dem, 10 Settembre 2019.

Marcello Sorgi, “Una pericolosa atmosfera di conflitto” (La Stampa). Arturo Parisi, “Vedo tutto incollato con lo sputo” (intervista al Foglio). Franco Monaco, “Nuovo governo, vecchi problemi” (Settimana news). Paolo Mieli, “I dubbi e le fortune di una nuova alleanza” (Corriere della sera). Marco Damilano, “Il governo e il fossato” (Espresso). Norma Rangeri, “Giochiamo una partita difficile” (Manifesto). Francesco Riccardi, “Non servono cose da poco” (Avvenire). Alessandro Campi, “La mitezza non basta, al paese serve una scossa” (Messaggero). Ilvo Diamanti, “L’antisalvinismo che rilancia Salvini” (Repubblica). Claudio Cerasa, “Storia segreta del capitombolo politico di Salvini” e “Il fisioterapista del popolo” (Foglio). Michele Salvati, “L’instabilità politica nell’Italia dei due populismi” (Corriere della sera). Mauro Calise, “Ma il governo può durare soltanto se innova” (Mattino). Dario Di Vico, “La fretta è un errore” (Corriere). Roberto Speranza, “Alleanza con il M5s anche alle regionali” (intervista a Repubblica). Sergio Fabbrini, “Un governo europeo non fatto in Europa” (Sole 24 ore). Nadia Urbinati, “I terreni su cui giocare una sfida necessaria” (Corriere della sera). Emilia Patta, “Riforme costituzionali per la legislatura, legge elettorale alla fine” (Sole 24 ore). Antonio Floridia, “Che cosa ci aspetta sulla legge elettorale” (Manifesto). Carlo Bertini, “Il Pd tenta Renzi per stoppare la scissione: prendi la presidenza” (La Stampa). Romano Prodi, “Immigrazione, ci vuole prospettiva” (intervista ad Avvenire), “Multinazionali, ora serve l’intervento dei governi” (Messaggero).

————————————————

Anteprime.

E’uscito Rocca. N. 18 del 15 settembre 2019, online.

E’uscito Rocca. N. 18 del 15 settembre 2019, online.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

——————–C3dem————————————–

LA SCOMMESSA: TRASFORMARE IL M5S IN FORZA ISTITUZIONALE

Su C3dem, 7 Settembre 2019.

Adriano Sofri non ha torto: “La gioia immensa di non morire nell’Italia di Salvini” (Foglio). Roberto D’Alimonte, “La scommessa: trasformare il M5S in forza istituzionale” (Sole 24 ore). E’ già quasi fatto dice Claudio Cerasa: “Lo show del Movimento 5Tsipras” (Foglio). Ma Franco Venturini dice che servirebbe un Di Maio due: “Che cosa serve agli Esteri” (Corriere). Vittorio E. Parsi, “Di Maio, la sfida della Farnesina” (Avvenire). Nicola Zingaretti intervistato da Repubblica: “Non si governa da nemici”. Va bene, dice Paolo Pombeni, però questo è “Un governo senza golden share” (Il quotidiano). Fulvio De Giorgi su Avvenire punta sul retroterra cattolico democratico cui questo governo dovrebbe guardare: “Un governo di alto-sinistra, se sa svoltare”. Massimo Giannini spiega come vede “La Cosa giallo-rossa” (Repubblica). Nando Pagnoncelli avverte: “Conte due, inizio in salita: no dal 52%” (Corriere della sera). Piero Ignazi, “E’ tornato il bipolarismo, ma il Pd si gioca la pelle” (intervista a Il Fatto). Francesco Verderami: “Che farà Renzi? I dubbi di Palazzo Chigi” (Corriere della sera). LE COSE DA FARE: Guido Tabellini indica i due nodi: debito pubblico e Mezzogiorno (“Deficit e coraggio”, Foglio). Andrea Orlando, “La riforma della giustizia va ridiscussa da capo” (intervista a La Stampa). Francesco Pallante: “Una Speranza per i malati non autosufficienti?” (Manifesto).

E’ online il manifesto sardo duecentottantasette

Il numero 287

Il numero 287

Il sommario

Interazioni (Roberto Loddo), Grazie Tsipras. Da Atene la battaglia continua (Marco Revelli), La casa è in fiamme! (Lorenzo Tecleme e Marzio Chirico), Come vengono trattati i gioielli ambientali delle coste sarde (Stefano Deliperi), Il dramma della generazione dei “senza lavoro” (Amedeo Spagnuolo), Spiagge da aprire alle persone disabili (Claudia Zuncheddu), Turchia e dintorni. La NATO e i missili (Emanuela Locci), Equità distributiva e qualità delle democrazia (Gianfranco Sabattini), La scuola è il banco di prova per l’unità del Paese (Massimo Villone).

Elezione europee. The day after

Il blocco di destra

di Mario Pianta

Sbilanciamoci, 27 Maggio 2019 | Sezione: Apertura, Politica

Il voto europeo mostra la forza della destra nazionalista e populista, ma si è ben lontani dal consolidarsi di un blocco capace di cambiare le politiche europee. Emerge soprattutto la debolezza dell’offerta a sinistra, con l’unica eccezione dei Verdi in Germania e altrove.

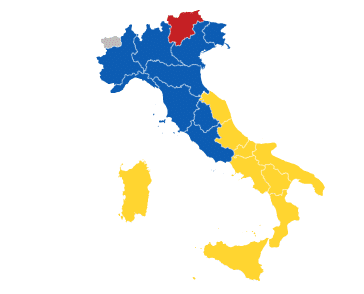

Flat tax, Tav, privilegi alle regioni ricche, stretta sull’immigrazione e sulla ‘sicurezza’. Questa l’agenda di governo di Matteo Salvini all’indomani delle elezioni europee, vinte il 26 maggio con il 34,3% ; cinque anni fa la Lega aveva avuto il 6,2%, alle politiche dell’anno scorso il 17%. Con Forza Italia all’8,8% e Fratelli d’Italia al 6,5%, il blocco di destra in Italia arriva alla metà dei consensi.

Il Movimento Cinque Stelle crolla al 17,1%, perdendo metà dei voti rispetto alle politiche del 2018 ed è in calo anche rispetto al 21,2% delle europee del 2014. Il Pd ha il 22,7%, contro il 18,7% del 2018 e il 40,8% delle europee di cinque anni fa, all’inizio dell’era di Matteo Renzi.

In termini assoluti, con il calo dei votanti dal 73% delle politiche 2018 al 56% di domenica scorsa, gli spostamenti risultano molto più contenuti. Il blocco di destra ottiene 13 milioni di voti contro i 12 milioni delle politiche 2018, con la Lega che passa da 5,7 a 9,1 milioni di voti, risucchiando consensi da Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia aumenta i voti assoluti.

Il Pd mantiene i suoi 6 milioni di voti. Sono i Cinque Stelle invece a perdere metà dei voti ottenuti l’anno scorso, sia verso l’astensione, sia verso la Lega.

Due fatti sembrano dominare ora la politica italiana, vista nel quadro europeo. Il primo è il consolidamento di un blocco di destra con la leadership di Matteo Salvini. Si tratta di un vero blocco sociale fondato sulla combinazione di ‘paura e povertà’, già visibile nel voto alle politiche del 2018: la paura di perdere terreno, identità e futuro, e l’impoverimento che ha colpito il 90% degli italiani (http://sbilanciamoci.info/paura-poverta-litalia-del-voto/).

Il blocco di destra ha trovato in Salvini il leader capace di dominare il discorso politico, occupare i media, alimentare il razzismo, costruire una vera egemonia politica nei confronti sia della coalizione di centro-destra che ha saputo mantenere intatta, sia dei Cinque Stelle – gli alleati di governo – che pur di restare in sella qualche mese in più saranno incapaci di rompere l’alleanza con Salvini e scegliere un’altra strada.

Dal punto di vista dei contenuti il blocco di destra mantiene l’agenda lib-pop del governo giallo-verde, un miscuglio di liberismo – flat tax, deregolamentazione, condoni – e populismo nelle politiche sociali – quota 100 per le pensioni e reddito di cittadinanza, un’agenda che sa ottenere i consensi delle imprese e dei ‘perdenti’ delle periferie del paese (http://sbilanciamoci.info/lib-pop-un-governo-piu-neoliberale-populista/).

E in Europa? Il voto europeo ha mostrato la forza del voto a destra, nazionalista e populista, ma si è ben lontani dal consolidarsi di un blocco di destra a scala europea, capace di cambiarne le politiche. Il blocco di destra governa in Italia, Polonia e Ungheria; è al primo posto nei consensi elettorali in Francia e Regno Unito, con il successo del Brexit Party, ma senza avere un impatto concreto sugli equilibri di governo di quei paesi. Ha un peso rilevante in Austria (dove l’estrema destra è stata messa fuori dal governo) e Belgio, e sembra essersi stabilizzato in una nicchia politica in Germania, Grecia, Spagna e nel nord Europa; in nessun paese esprime la capacità egemonica sul sistema politico e sulla società che troviamo in Italia, Polonia e Ungheria. All’interno del Consiglio europeo – dove siedono i governi – questi tre paesi non hanno peso nelle decisioni; Polonia e Ungheria sono stati messi sotto accusa più volte e l’Italia continuerà a restare ai margini.

Nel Parlamento europeo il successo della destra è molto contenuto, passa dal 20 al 23% dei seggi, con i deputati divisi in due o tre gruppi politici, con rapporti molto difficili al loro interno. L’influenza della destra sulla politica europea sarà quindi limitata, coerentemente con l’enfasi sulla politica nazionale che guida tali formazioni politiche. Senza la forza di condizionare il Parlamento, le nomine dei vertici di Commissione e Banca Centrale europea, e tantomeno di cambiare le regole europee, la destra – soprattutto in Italia – ha molto attenuato i toni anti-Bruxelles che caratterizzavano la campagna elettorale e la formazione del governo un anno fa. Il blocco di destra tenterà soltanto di ottenere qualche margine di manovra in più sul piano economico, e c’è da aspettarsi che la nuova Commissione non vorrà andare allo scontro su questo. La politica europea così potrebbe continuare con il suo immobilismo, ad avere le élite e la finanza come stelle polari, mescolando all’agenda liberista qualche concessione sociale (http://sbilanciamoci.info/agitata-e-immobile-leuropa-di-melville/).

Il secondo risultato delle elezioni europee è lo sgonfiarsi dell’equivoco populista. In Italia il collasso del voto ai Cinque Stelle riflette l’inconsistenza del loro progetto politico e l’incapacità nella gestione del governo. Lo spazio per una politica ‘populista’ che nega lo scontro ‘destra-sinistra’ si è ridotto drasticamente, confermando che un’agenda di quel tipo non è che l’anticamera dello spostamento a destra. I risultati delle elezioni europee tolgono spazio alle illusioni di costruire una declinazione di sinistra del populismo. In Spagna Unidos Podemos dimezza i seggi al Parlamento europeo, stretta tra la ripresa dei socialisti a scala nazionale e l’indipendentismo a Barcellona. A Parigi la France Insoumise di Mélenchon è ferma al 6,3%. Le altre forze di sinistra radicale in Grecia, Portogallo, Germania e nord Europa non si sono allontanate dal loro profilo di sinistra, con risultati alterni: Alexis Tsipras è sconfitto in Grecia, e ha convocato nuove elezioni; in Portogallo le formazioni di sinistra hanno sostenuto dall’esterno il governo socialista e mantengono i loro consensi; la Linke in Germania perde voti. Se consideriamo la forte caduta di quasi tutti i partiti socialdemocratici (con le eccezioni di Spagna, Olanda, Danimarca e qualche altro paese), è evidente il vuoto politico che si apre a sinistra in un contesto in cui l’asse destra-sinistra ritorna dominante.

Che cosa resta allora della contrapposizione tra ‘alto’ e ‘basso’ che ha fatto tanto discutere in questi anni? Il blocco di destra ha saputo integrare l’ ‘alto’ delle élite economiche nazionali con il ‘basso’ del voto popolare. In ‘alto’, la rappresentanza politica delle élite europeiste assume nuove forme, al Parlamento europeo alcune forze del gruppo liberale compensano in parte le perdite di popolari e socialisti, come Macron in Francia che toglie voti a gollisti e socialisti. I socialdemocratici sono – come da due decenni – paralizzati di fronte alla scelta se collocarsi ‘in alto’ come partito delle élite europeiste sul modello di Macron, oppure tornare a un radicamento di classe ‘a sinistra’, che tolga spazio ed elettori ai populismi della destra. La sinistra radicale è troppo frammentata e fragile per occupare quello spazio. Il successo dei Verdi in alcuni paesi, Germania innanzi tutto, con il voto giovanile che li contraddistingue, sfugge per ora a una collocazione precisa, ma ha la potenzialità di rinnovare l’orizzonte e i contenuti di quella che chiamiamo ancora sinistra.

Che succede?

ELEZIONI EUROPEE / VERSANTE ITALIANO

ELEZIONI EUROPEE / VERSANTE ITALIANO

24 Maggio 2019 by Forcesi su C3dem.

Lavinia Rivara, “L’astensionismo e gli indecisi, incognite sul voto” (Repubblica). Stefano Folli, “La regola della forbice” (Repubblica). Nando Pagnoncelli, “Salvini fa l’errore di Renzi: il troppo stroppia” (intervista a Il Fatto). Lina Palmerini, “Salvini-Giorgetti, le due tesi sul voto” (Sole 24 ore). Sergio Fabbrini, “L’Italia ritrovata in quel lungo applauso a Mattarella” (Sole 24 ore). PARTITO DEMOCRATICO: Massimo Cacciari, “M5s e Pd lavorino subito al fronte contro Salvini” (Il Fatto). Giuliano Pisapia, “Mai un’intesa con il M5s di Di Maio” (intervista a Repubblica). Matteo Renzi, “Alle politiche un nuovo centrosinistra” (intervista a Qn). Maurizio Martina, “Il Pd va rifondato alla radice. Deve rappresentare i lavoratori” (intervista a La Stampa). Massimo Adinolfi, “La sinistra che gioca solo d’attesa” (Mattino). Salvatore Cannavò, “Quelli a sinistra del Pd” (Il Fatto).

——————

ELEZIONI EUROPEE / VERSANTE EUROPEO

24 Maggio 2019 by Torcessi su C3dem.

Franco Monaco, “Elezioni europee: la posta in gioco” (settimana news). Andrea Bonanni, “E se a rischiare di più fossero i populisti” (Repubblica). Beda Romano, “Tre priorità sul tavolo di Bruxelles dopo il 26 maggio” (Sole 24 ore). Federico Fubini, “La corsa a prendersi l’Europa” (Corriere della sera”. Frans Timmermans, “Da Macron a Tsipras, patto per la Ue” (Secolo XIX). Andrea Manzella, “Tre nemici all’orizzonte” (Repubblica). Roberta De Monticelli, “Stati Uniti d’Europa, un edificio politico architettato dalla filosofia” (Manifesto). Ezio Mauro, “L’era della post-democrazia” (Repubblica). Angelo Panebianco, “Le false convinzioni” (Corriere della sera).

Il papa ai governanti spietati. NON ENTRA NELLA MIA TESTA E NEL MIO CUORE TANTA CRUDELTÀ

3 APRILE 2019 / EDITORE / DICE FRANCESCO / chiesadituttichiesadeipoveri

3 APRILE 2019 / EDITORE / DICE FRANCESCO / chiesadituttichiesadeipoveri

Il papa ai governanti spietati

NON ENTRA NELLA MIA TESTA E NEL MIO CUORE TANTA CRUDELTÀ

Lame taglienti per i migranti, torture e annegamenti per i fuggiaschi. Chi costruisce muri ne resta prigioniero. In ogni religione ci sono sempre gruppi integralisti che seminano la paura..La Chiesa è cresciuta, non brucia più gli eretici. Sulla libertà di coscienza spesso non siamo meglio dei musulmani. Europa incoerente

Questo è il testo delle risposte date da papa Francesco ai giornalisti il 31 marzo 2019 nell’aereo che lo riportava dal Marocco.

[segue]

Cattolici e Politica da rigenerare.

Inclusione e relazioni per rigenerare la politica

di Luigi Franco Pizzolato*

Riprendendolo da C3dem [15 Febbraio 2019 by Forcesi], pubblichiamo l’editoriale del n. 6/2018 di “Appunti di cultura e politica”, rivista promossa dall’Associazione “Città dell’uomo”.

Che cosa ha da dire il «cattolicesimo democratico» di fronte all’attuale situazione politica italiana? Appare silente. Non tanto perché è stato rimosso dagli spazi di rappresentanza politica, ma soprattutto perché gli pare di camminare su un terreno sconosciuto dove non valgono i suoi stessi fondamentali. Eppure, ad almeno uno di questi non può rinunciare: all’inesausta partecipazione alla costruzione del bene comune, che sempre deve fare i conti con la natura umana – e quindi anche cristiana – delle proposte politiche sul tappeto e con il consenso, che, solo, può creare la pace sociale.

Si dice che l’accoppiata, eterogenea, delle forze che sono oggi al potere ha come comune denominatore il populismo. Per altro già dentro il sistema prima vigente si erano manifestate pulsioni populistiche – con il craxismo, con il berlusconismo, con il renzismo – che avevano sempre più indebolito la mediazione politica e degli organismi sociali; e, per di più, senza avere a compenso una qualche carica utopica tale da fare accettare il limite del decisionismo; e senza promuovere un’equità, che sola, nelle crisi socio-economiche, può tacitare l’invidia sociale. Infatti, il contenimento del debito pubblico è sì sacrosanto, ma non scalda i cuori, specie dei giovani disoccupati.

Il nuovo populismo si manifesta in aperta posizione anti-sistemica, con una volontà di palingenesi politica. Certo, anche la (nostra) democrazia (costituzionale) ha la parola «popolo» e qualcuno ha, giustamente, osservato che la democrazia e il populismo sono due gemelli siamesi rissosi, costretti a stare insieme perché hanno entrambi il principio della sovranità del popolo (1). Ma il popolo della nostra democrazia costituzionale si autolimita mediante una legge fondamentale perché sa che anche una maggioranza potrebbe impazzire (si pensi ai tragici nazionalismi del XX secolo); suddivide i poteri che agiscono nel suo nome; manifesta la sua sovranità attraverso vari livelli di espressione del potere – locale, nazionale, sovranazionale –, diversificati per ambiti di esercizio e per modalità di elezione; prevede e favorisce diversi organismi sociali di partecipazione (gruppi culturali, organizzazioni professionali, sindacali) e politici (partiti, movimenti) e la sua volontà vuole costruirsi lungo un percorso di dibattito quotidiano: acciocché nessuno possa dire «io sono il popolo», ma si dica sempre «anch’io sono popolo». Tanto meno è soggetto al populismo il sapere scientifico – e perciò ci cruccia il caso dei vaccini –, che non soggiace né a sensazioni né a interpretazioni ermeneutiche – come il giudizio storico e politico –, ma a verifiche sperimentali.

Il popolo della nostra Costituzione cede il proprio potere legislativo alla rappresentanza parlamentare e solo nel momento della designazione di essa il popolo agisce «in quanto tutto». La Costituzione poi vuole che gli eletti non siano «specchio» del popolo ma rappresentanti capaci di dibattimento e di decisioni che si facciano carico di tanti punti di vista, non solo della propria interfaccia elettorale. E ciò non solo perché tanti occhi vedono meglio di uno, ma per creare pace sociale, trovando la più alta concordia possibile tra posizioni di partenza diverse che, se messe solo alla conta, porterebbero a una rigidità o prepotente (della maggioranza) o paralizzante (nella impossibilità numerica di maggioranza). Il populismo trova terreno di coltura non nelle democrazie ideologiche, dove si dà battaglia per idee forti diverse e le persone sono partecipi del dibattito, ma – come è avvenuto – nelle democrazie consociative, dove i partiti fanno accordi al vertice e si crea una casta di rappresentanti che si auto-rappresenta e risponde alla struttura politica che li designa o li impone. La nostra deideologizzazione ha voluto poi che il popolo non si trovasse più di fronte alle classiche alternative sistemiche (comunismo-liberismo, destra-sinistra), ma alla frustrante constatazione che «sono tutti – banalmente – uguali».

La crisi economica poi è sottratta nella sua complessità al controllo diretto del popolo che però, senza bussole ideali e cognizioni tecniche, facilmente la imputa all’irresponsabilità o all’interesse politico delle élite e al servilismo verso i poteri forti che i politici coltivano per averne il sostegno. Così il popolo si giudica migliore dei suoi rappresentanti. Del resto, gli stessi grandi manager, iscritti a un albo perenne e ristretto, poco hanno fatto per accreditare il prestigio della competenza, con il loro curriculum infarcito di insuccessi, e però ben remunerato. È proprio in reazione a queste posizioni del sistema che si sta producendo l’attuale populismo, che è tenuto unito soprattutto dal «nemico sistema». La lotta sociale di un tempo diventa oggi lotta contro la casta da parte di un «popolo» allo stato liquido (gente). Mentre le forze vincenti, singolarmente prese, hanno proposte politiche e basi sociali e perfino antropologiche – e geografiche – diverse, che rendono difficile la loro stessa mediazione interna. Ma sanno farsi carico di comuni emozioni politiche che la politica ideologica, e sempre più straniata, del passato aveva cancellato, più accentuatamente nei «governi tecnici». Così agli avversari non resta che esorcizzare il páthos della maggioranza populista con l’irrisione, a cui essa per altro presta il fianco. Per i più anziani, adusi a una politica progettuale e ideologica, il panorama è spiazzante, perché non vedono un progetto. Il programma è consono alla natura movimentistica: pragmatico e granulare, non di rado contraddittorio; sale dalla galassia delle pulsioni politiche, che sono sdoganate anche nel linguaggio. Tutto ciò potrà non piacere, ma bisogna abituarsi a ragionare a partire non dal background culturale ma dalla parzialità fattuale. Senza comunque rinunciare a inserirsi costruttivamente nel dibattito politico.

Dico costruttivamente perché nelle forze tradizionali, e soprattutto in quelle più strutturate ideologicamente, sta prevalendo un’altra logica, che il cattolicesimo democratico deve altrettanto denunciare. È indubbio che dentro l’attuale maggioranza l’unità populistica sia seraccata da linee di frattura che la scompongono in aggregazioni di diversa natura, che sono latamente ideologiche. Infatti, convivono tendenze liberistiche e tendenze sociali, tendenze particolaristiche e tendenze solidaristiche. Per dirla in breve: il M5S non ha la stessa natura della Lega. Tanto che arduo è gestire la loro coalizione (o, meglio, coabitazione forzata). Procedono, infatti, per così dire, a realizzazioni alterne: oggi reddito di cittadinanza a me, domani flat tax a te. Se a questa disunità si aggiungono improvvisazioni e errori di inesperienza che provocano conati di rissa, c’è spazio per le opposizioni di coltivare la speranza antica: «Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non può reggersi» (2). Sperano, insomma, che l’attuale sistema esploda o imploda. Stando magari a gustare lo spettacolo di una fine agognata, renzianamente, «sgranocchiando pop corn».

Il fatto è che la sorgente donde quelle forze sono, entrambe, sgorgate non è disseccata: è il rancore contro il vecchio sistema. Conforme alla tesi di Max Scheler (3), le nuove forze razionalizzano e mettono in comunicazione il risentimento da esclusione di ceti e di parti considerevoli della società e uniscono i trascurati «rancorosi», che sono legione, nella causa comune della lotta al sistema. Chi, come la generazione tra i ventenni e i quarantenni, non trova inserimento – in specie economico e lavorativo – non ha lo stesso modo di giudicare le forze politiche che hanno i «garantiti» e non ha le stesse remore a sparigliare le carte, quando la partita per essa sarebbe comunque compromessa. Meno male che il populismo nostrano usa in senso politico e istituzionale, non in senso rivoluzionario, questa parte cospicua di popolo e non l’abbandona all’eversione nichilista. Il largo consenso, così in fretta conquistato, lo ha sottratto alle sfibranti dinamiche elitarie – ma anche al tirocinio – dei piccoli gruppi testimoniali e lo ha costretto, in un certo senso, ad assumere rapidamente un ruolo di leadership e non di pura protesta. Purché il fumo del nichilismo non penetri nelle stanze stesse del potere.

Ma ciò trova ostacolo proprio in un’opposizione costruttiva, che non si lasci accecare dalla connotazione antisistemica globale fino al punto da non vedere le linee di frattura interne alla maggioranza e sappia invece cogliere le differenze, al di là di un’annebbiata unità: insomma, non si deve tenere un’indistinta equidistanza, privilegiando il giudizio sintetico antipopulista e antisistemico – come se nascondesse un preciso disegno politico olistico –, ma si deve fare emergere le diverse linee di tendenza, richiamandole, anche loro malgrado, a uno spessore ideologico o comunque a una dignità di pensiero politico.

Ci sono, infatti, presenze a cui possiamo ascrivere tendenze al nazionalismo con venature autarchiche e all’etnocentrismo, al sovranismo, allo Stato minimo, al dominio del mercato; altre che assumono il contrasto alla povertà e ai privilegi, una cura per l’ambiente, una visione di Stato che non rinunci a compiti di indirizzo, una lotta alla corruzione. Si è in presenza di un mix che va da un’appassionata e sregolata ricerca di utopia fino a un pragmatismo iperrealistico e egoistico; di pulsioni umanitarie sociali e di spinte identitarie prepotenti. Abbiamo seri dubbi che il modo migliore di agire, da parte di chi è consapevole delle ragioni che accomunano l’attuale maggioranza e di quelle che la disarticolano, sia la creazione di una falange compatta di tutte le forze altre, indipendentemente dalle posizioni ideologiche di esse («da Macron a Tsipras», come si usa dire). Un composto di questo tipo farebbe prevalere la dinamica «sistema» rispetto a quella «antisistema» sulla logica della distinzione trasversale. Le forze attuali trarrebbero forza dal loro aspetto antisistemico e le forze che vi si oppongono sarebbero viste come frusti campioni del vecchio sistema, e inevitabilmente liquidate come casta. La lotta politica si radicalizzerebbe in una battaglia senza esclusione di colpi, in una specie di apocalittica Armaghedòn (4) dall’esito incerto e comunque per tutti perdente.

A tale «ammucchiata» osta non solo un calcolo elettorale – che lasciamo ai contabili furbi –, ma soprattutto la vocazione del cattolicesimo democratico che è di includere il più possibile nel confronto democratico e nella decisione politica le differenze, non di emarginarle, sempre alla luce di un progetto. Tanto più se quelle forze hanno ragioni da rappresentare e costituiscono una cospicua porzione – o addirittura maggioranza – di popolo verso la quale si deve nutrire attenzione e rispetto.

Meglio è allora prendere in seria considerazione gli spazi di dialogo che si aprono dentro le proposte politiche, lungo le linee di frattura tendenzialmente ideologiche o programmatiche, che segmentano l’universo della maggioranza cosiddetta populista, e dialogare con quelle che presentino maggiori affinità programmatiche e, alla base, ideologiche. Meglio è, per la qualità della politica, operare sempre un discernimento, dichiarando, sì e motivatamente, i dissensi, ma anche le adesioni o le affinità, iuxta modum, per creare una disciplina di serietà che rompa con le contrapposizioni d’obbligo. Se non avvertono la logica del pre-giudizio globale, è più facile che le forze antisistemiche entrino in un discorso relazionale e evolvano verso una politica di rappresentanza di tutta la nazione e non di rappresentanza speculare dei soli desideri dell’elettorato di partenza, al quale solo si sentono oggi chiamate a rispondere. Insomma, già così si infrangerebbe un caposaldo del populismo.

Ma un incontro fecondo implica che le forze di opposizione rompano i ponti con il sistema in quanto esso ha indebolito o ostacolato il coinvolgimento dei cittadini; abbiano, esse per prime, una linea programmatica definita; accostino la composita maggioranza cosiddetta populista secondo una linea di tendenza precisa e non opportunistica. Solo così potranno forzare il blocco e solo così, casomai, gli schieramenti si potranno ricomporre secondo più compiuti e schietti parametri politici, al di là di una – contingente – opposizione sistema-antisistema. Non per tattica – ripetiamo – ma per ricreare concordia e pace sociale. La forza inclusiva appartiene alla democrazia rappresentativa della nostra Costituzione, che cerca la mediazione consensuale, non alla democrazia decisionista la quale punta sulla conta dei voti – amico vs. nemico – e sulla esclusione dell’avversario e del perdente.

Nella «nostra» democrazia anche il – temporaneo – «perdente» è tenuto a custodire e gestire la sua dignità di partecipazione, collaborando nei limiti e negli spazi di una posizione di minoranza, anche se in forme più complementari e parziali che assertive e globali. La missione inclusiva è all’origine del metodo del cattolicesimo democratico e sociale, ai quali, entrambi, si iscrive «Città dell’uomo». È il modo in cui, dopo la lezione della Costituente, ha operato Aldo Moro, fino a pagare con il prezzo della morte, onde acquisire all’area democratica italiana le forze che allora erano antisistemiche; è il metodo, più recente, dell’Ulivo: stare comunque dentro i processi e individuare con pazienza i modi per renderli più umani, facendo leva sulle posizioni che meglio promuovano la funzione relazionale dell’uomo e privilegino le povertà, meglio se riconducendo politicamente le povertà emergenziali al quadro delle povertà strutturali da sanarsi.

Ma non possiamo alla fine non constatare che la politica europea troppo poco sta facendo per creare una governance autorevole e cede di fronte alle logiche mercantili e contabili, favorendo gli esiti più negativi degli inizi del XXI secolo: il cannibalismo della mondializzazione e il terrorismo delle identità chiuse. Questa impotenza dà a molti la fondata impressione che siano proprio e solo questi movimenti populisti a riportare alla ribalta le essenze tradìte dalla politica, sia pure con lo scandalo del loro disordinato e ruspante appello al sovranismo e di un approccio inusuale alle regole economiche. Ci chiediamo, insomma, con una punta di tristezza, se per contrastare un liberismo selvaggio e condizionarlo, per rendere insomma più popolare e meno mercantile l’Europa, non sia necessario ut scandala eveniant.

—————-

(1) D. Palano, Populismo, Editrice Bibliografica, Milano 2017.

(2) Mc 3, 24.

(3) M. Scheler, Il risentimento nell’edificazione delle morali, Vita e Pensiero, Milano 1975.

(4) Ap 16,16.

—

* Luigi Franco Pizzolato è professore emerito di Letteratura cristiana antica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Save the date – Punta de billete – Prendi nota

Lunedì 1° aprile p.v. con inizio alle ore 17, presso lo Studium Francescano in via principe Amedeo 20, si terrà un incontro-dibattito sulla tematica “Cattolici e Politica”, organizzato dall’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro e dall’Associazione Amici Sardi della Cittadella di Assisi. Brevi relazioni introduttive di Ignazio Boi, di Gianni Loy e di un esponente del Progetto Policoro. Segue il dibattito. (Coordinamento di Mario Girau e Franco Meloni). Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Lunedì 1° aprile p.v. con inizio alle ore 17, presso lo Studium Francescano in via principe Amedeo 20, si terrà un incontro-dibattito sulla tematica “Cattolici e Politica”, organizzato dall’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro e dall’Associazione Amici Sardi della Cittadella di Assisi. Brevi relazioni introduttive di Ignazio Boi, di Gianni Loy e di un esponente del Progetto Policoro. Segue il dibattito. (Coordinamento di Mario Girau e Franco Meloni). Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

————————————————-

Oggi martedì 23 ottobre 2018

![]()

![]()

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti———————————–

Varoufakis liquida Di Maio. Ho paura che ripeta il flop di Tsipras

23 Ottobre 2018

Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

————————————————_______________——–____———

SOCIETÀ E POLITICA » CAPITALISMO OGGI » CRITICA

Il grande business del debito italiano

di Andrea Fumagalli su effimera.org, ripreso da eddyburg, 23 ottobre 2018. La campagna mediatica sul debito è ideologica e politica, non di natura economica: l’Italia non si trova a rischio di insolvenza, la crescita del debito non è associata all’aumento della spesa pubblica, serve a favorire la rendita finanziaria e i più ricchi. Questi i veri beneficiari della finanziaria proposta dal governo.

—————————————————————–

Europa Europa

8 tesi sull’Europa per cui varrebbe la pena battersi. Un contromanifesto

———

Alle elezioni del 2019 è in gioco l’Europa come grande spazio di civiltà. Ma il terreno dello scontro è occupato da due squadre imbarazzanti: “sovranisti” ed “europeisti”. Esiste però una terza via oltre lo sbaraccamento nazionalista o la mummificazione tecnoliberista: un’Europa della Sinistra Illuminista, democratica e progressista. Come costruirla? Alcuni spunti per la discussione, a partire da ciò che oggi è vivo e ciò che non lo è più nel progetto europeo. E da tre dilemmi politico -operativi inaggirabili.

di Pierfranco Pellizzetti su Micromega*

Che epoca terribile quella in cui

degli idioti governano dei ciechi

William Shakespeare – Re Lear

1. La tragedia e la farsa

Come le rondini di primavera al tempo lontano della mia fanciullezza, oggi l’avvento di un radicale cambio di stagione continentale è annunciato dal volo sempre più insistente di manifesti che ci garriscono propositi sulla congiuntura europea. Non messaggeri di prossimi tepori, bensì dell’incombere di un grande freddo; minaccioso come mai in passato: le elezioni 2019 per il Parlamento dell’Unione, in cui sarà messa in gioco la stessa sopravvivenza dell’idea di civile convivenza che da quasi settant’anni tiene a freno le pulsioni autodistruttive del Vecchio Continente.

Se tale è lo scenario, stride assai di più che nel passato lo scarto tra la drammaticità della posta in palio e la risibilità degli assunti con cui si vorrebbe contrastare questa nuova distruzione della ragione. E l’inadeguatezza di chi se ne fa portavoce.

Sicché taluno ripropone stantie retoriche buoniste che parlano di improbabili “sogni”, suscitando il convinto assenso in reperti da establishment, altri ipotizzano più che improbabili aggregazioni elettorali difensive (come – ad esempio – il rassemblement che dovrebbe andare dal fils à papà di Massoneria e Banche parigine Emmanuel Macron all’ormai screditato collaborazionista greco Alexis Tsipras). E poi reiterati appelli a venerande tradizioni, largamente anacronistiche (dunque mute in quanto a indirizzi progettuali), che ormai sono soltanto l’abito della festa per vuote retoriche domenicali di notabili e carrieristi. La trimurti liberale-socialista-popolare.

Intanto la quasi settantennale costruzione europea è sull’orlo dal baratro in cui intendono spingerla definitivamente i mestatori demagogici; inopinatamente balzati sulla scena pubblica cavalcando strumentalmente gli effetti dell’impotenza in cui staziona da un decennio l’istituzione europea. Da quel 2008/2009, quando ha cominciato a crescere drammaticamente il numero degli europei che dubitano della bontà del progetto di integrazione solidale, che oggi appare la causa di ogni male. Mentre «che siano stati in primo luogo i singoli stati nazionali, e non l’Unione europea, i principali responsabili della crisi non viene riconosciuto pubblicamente»[1].

Ossia crisi a geometria variabile: oltre che a Bruxelles/Strasburgo, nel cuore dei vari territori partner. Magari per prima nella Germania: ancora una volta gigante economico e nano politico. Insomma nessuna salvezza, nessuna rigenerazione etico-politica, si può realisticamente attendere dagli screditati e imbolsiti attori attualmente sulla scena.

2. La crisi o le crisi?

Come spesso accade in epoche di crisi, le visioni a campo lungo tendono a svanire, soppiantate dalla chiacchiera congiunturalista; che riduce a tattiche e marchingegni comunicativi la sfida in atto attorno alla sopravvivenza dell’idea stessa d’Europa, trasmessaci dai Padri Fondatori. Se così non fosse le argomentazioni a slogan di “Europa Sì”, in campo contro gli sfasciacarrozze ululanti “Europa No”, verrebbero immediatamente sostituite dalla consapevolezza che «la crisi dell’Europa è multidimensionale: economica, finanziaria, sociale ed eminentemente politica. Al tempo stesso culturale, intellettuale, morale e colpisce il nucleo degli stessi valori che la definiscono»[2]. Un insieme di processi involutivi interdipendenti seppure differenti, che si alimentano reciprocamente. Con un di più: il vizio d’origine del progetto Ue gestito da élites – il cosiddetto “concerto di Bruxelles” e la sua “diplomazia dei summit”- che mai si sono poste il problema di coinvolgervi i propri corpi sociali (le cittadinanze); creando così il macroscopico vuoto di consenso e relativa “carenza di legittimazione democratica”.

Situazione i cui effetti sono stati amplificati dalle sfide senza risposta (o con risposte insufficienti/inaccettabili) dell’ultimo decennio. Destinate alla deflagrazione continuando a ignorarle. Che impongono repliche ben differenti dal contro-terrorismo labiale all’insegna del “après l’Europe, le deluge!”. E l’accantonamento delle voci bianche che continuano a intonarle a disco rotto. Prendendo atto – lo si ribadisce – che un’Europa mondata dalle sue contraddizioni non potrebbe confidare nell’attuale classe dirigente insediata a Bruxelles e Strasburgo, in quelle aule popolate da mestieranti; negli opachi trade-off tra tecnostruttura funzionariale e ceto politico, esclusivamente mirati al controllo e al mantenimento delle rispettive posizioni di privilegio. L’aggregato umano che potremmo denominare ancora una volta con il termine di “Casta” (corporazione del potere autoreferenziale); già omologata negli anni Ottanta nel superamento delle distinzioni culturali/antropologiche tra Destra e Sinistra dall’interiorizzazione del mito blairiano-clintoniano di Terza Via (la ricollocazione dell’intero ceto politico nel campo dei presunti vincitori del tempo); poi dall’acritica adozione delle ricette di austerity anti-popolari e di precarizzazione del lavoro, nello smarrimento davanti ai nuovi “giovedì neri” “in arrivo da Wall Street”; il crollo del cui muro non fece meno fragore di quello a Berlino nel ventennio precedente.

Dunque, la constatazione definitiva di un’inadeguatezza devastante (attivata dall’incapacità dei vari sistemi nazionali di offrire al progetto-Europa attori politici all’altezza di un compito di tale respiro), che rende irrecuperabile l’intero personale protagonista e responsabile dello scontento che si diffonde in un’Europa avviata al declino. In assenza di inversioni radicali di marcia.

3. Un groviglio di nodi interconnessi

Contro la banalizzazione delle questioni in campo e – di converso – analizzando le derive che ci hanno condotto alla situazione attuale, occorre prendere atto che le radici di tali processi risalgono almeno agli anni Settanta del secolo scorso. A cui possiamo far riferimento osservando già l’embrionale ritorno di pulsioni paleo-nazionalistiche come il razzismo e l’antisemitismo, in palese contraddizione con i principi umanistici ispiratori dell’Europa post-bellica; alimentate dall’incapacità di percepirle e affrontarle da parte delle forze politiche ufficiali prima che dilagassero; come sta accadendo. Così come la radicalizzazione delle terze generazioni degli immigrati di cultura islamica e i conseguenti richiami del terrorismo hanno trovato inquietante terreno di coltura in assenza di politiche dell’integrazione, che riducessero i rischi dell’emarginazione economica e sociale nei ghetti periferici; del disagio e del risentimento. Poi – negli anni Ottanta e Novanta – il tatticismo (rivelatosi sui tempi medi autolesionistico) della creazione di una moneta unica «non per calcolata mossa strategica sulla via di un prestabilito obiettivo europeo»[3]; semmai come astuzia di cinici professional politici (capofila François Mitterand) che – così – presumevano di tenere a bada una Germania riunificata. Terribile imprevidenza; fondativa dell’attuale egemonia economica tedesca, che a fronte delle scelte di de-industrializzazione dei partner sud-europei, usciva dalla condizione di “grande malato dell’Unione” grazie alla svalutazione competitiva insita – di fatto – nel passaggio dal Marco all’Euro, che ne incrementava la capacità competitiva manifatturiera. Quella potenza esportativa (in larga misura rivolta al mercato interno europeo) che ha sbilanciato le ragioni di scambio con i propri partner. Uno sbilanciamento che – come ha scritto l’ex vice-cancelliere Joschka Fischer – costringe a mettere seriamente in conto il naufragio del progetto europeo per dinamiche squisitamente endogene. «Processo iniziato in modo strisciante nel 2009 quando il governo Merkel di allora ha deciso di imboccare la strada di una soluzione nazionale alla crisi contro un approccio comune europeo»[4].

Al tempo stesso, problemi virati rapidamente a crisi per l’inettitudine delegittimante dell’istituzione continentale a essi preposta.

Complessificati ulteriormente a livello mondiale da rotture epocali avvenute nei secolari paradigmi di governo delle cosiddette “società avanzate”.

In particolare l’usura delle regole tradizionali di democrazia rappresentativa e il discredito della forma-partito, nella transizione apparentemente ineluttabile alla Postdemocrazia o – se si vuole – alla politica star-system (in procinto di degenerare in “Democratura”), nella colonizzazione mediatica della sfera pubblica

4. Comunità di progetto Vs. blindate

L’Europa degli egoismi miopi che in tempi recenti ha manifestato ancora tutta quella sua inettitudine, lasciandosi travolgere da due effetti devastanti della globalizzazione finanziaria come assetto dominante del sistema-Mondo nel giro di millennio: prima l’esplosione della bolla finanziaria proveniente da oltre Atlantico, affrontata concentrandosi sulla stabilità del sistema bancario e nell’indifferenza totale alle conseguenze sociali di tale scelta, poi il crollo della coesione indotta dai flussi migratori attivati dalle avventure belliche occidentali nel vicino e medio oriente; nonché dalle strumentalizzazioni di un’ipotetica “invasione etnica” da parte dei mestatori sovranisti. I propugnatori reazionari delle “piccole patrie”.

In questo attacco concentrico all’istituzione europea in stallo – le delegittimanti insorgenze sociali ed economiche interne, l’eclisse di democrazia come paradigma di riferimento dell’ordine mondiale – si appalesa con sempre maggiore evidenza ciò che è vivo e ciò che tale non è (più) nel progetto europeo. Per un verso rimane assolutamente attuale l’intuizione federalista dei “visionari” che nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale propugnavano l’idea di un grande esperimento costruttivistico che integrasse l’intero Vecchio Mondo fratricida: nell’attuale scenario che vede il protagonismo di grandi Stati-continente le dinamiche prevalenti, materiali e virtuali, possono trovare forme plausibili di governance solo entro format spaziali in grado di contenerne e gestirne gli effetti.

La straordinaria intuizione che ipotizzava l’Europa come un vasto laboratorio di sperimentazione innovativa in materia di convivenza, che la Comunità-Unione è riuscita (seppure parzialmente) a essere per alcuni decenni; con i suoi Erasmus che integravano attraverso la mobilità generazionale, i progetti di cooperazione regionali e transfrontalieri, le politiche di sussidiarietà e così via: un mood intellettuale diffuso che oggi è sempre più urgente ricreare come rifondazione dei sentimenti democratici di appartenenza.

Di converso, risulta del tutto accantonabile l’idea saint-simoniana di Europa messa all’opera già dai suoi primi costruttori: «un progetto di modernizzazione realizzato dall’alto: una strategia per la produttività, l’efficienza e la crescita economica gestita da esperti e funzionari, con ben poca attenzione per i desideri dei beneficiari»[5]. Quel modello tecnocratico che sotto l’effetto di crescenti tensioni ha visto le proprie oligarchie “esperte” blindarsi a esclusiva difesa del loro status.

5. In difesa dell’Europa, grande spazio di civiltà

In previsione dello show-down 2019 onestà imporrebbe di ammettere che il terreno dello scontro elettorale è occupato da due squadre a dir poco imbarazzanti.

L’annunciato match tra “sovranisti” ed “europeisti” è destinato a rivelarsi un breve diversivo che non allontana di un centimetro il baratro incombente. Visto che nulla di una democrazia europea può essere salvato sia da terroristi verbali che da presidiatori di rendite unioniste. A maggior ragione nel campo italiano, dove l’europeismo dovrebbe essere promosso da avventurieri della politica alla Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, politici-tappezzeria come Paolo Gentiloni o Antonio Tajani. A fronte del clerico-fascista Matteo Salvini, poligamo incrollabile difensore della “famiglia naturale” (poligamica?), e il chiliasta dolciniano a cinque stelle Luigi Di Maio.

Cosa succederebbe qualora prevalessero i cosiddetti sovranisti è facile prevederlo: l’Unione finirà in tanti pezzi. Ma nel caso opposto, la vittoria di QUESTI europeisti comporterebbe uno scenario altrettanto liquidatorio: molte nuove Brexit di Stati-nazione che abbandonano Bruxelles alla spicciolata, la secessione dell’Europa del Nord protestante (per cui il debito è sinonimo di peccato) dai detestati papisti fancazzisti PIIGS, magari l’arrocco di un Centro ricco separato dalle Periferie impoverite. Intanto è già avvenuta la saldatura proto-secessionista del patto anti-immigrati di Visegrad. E Paul Krugman ne ha composto il raggelante epitaffio: «ora che l’Europa dell’Est si è liberata dell’ideologia straniera del comunismo può tornare nel suo vero alveo storico: il fascismo»[6].

D’altro canto – ad oggi – ben pochi sono i possibili soggetti in campo che si riconoscano nel modello federalista, progressista e di sinistra (linea Ventotene: Ernesto Rossi-Altiero Spinelli-Eugenio Colorni), forse individuabili soltanto nella penisola iberica (i socialisti portoghesi di Antonio Costa e Podemos), mentre l’establishment europeisticamente benpensante si ritrova tutto attorno alla filiera verticista (e opportunista), da Jean Monnet a Jean-Claude Juncker.

Di conseguenza, per trovare in campo un soggetto propugnatore di quella che ci piacerebbe chiamare “l’Europa della Sinistra Illuminista” (democratica e progressista), bisognerà che vengano rapidamente sciolti almeno tre dilemmi politico-operativi inaggirabili.

6. Primo dilemma: la questione del consenso sociale

Nella Modernità post-industriale non è più possibile individuare un soggetto in grado di assumersi il ruolo di “classe generale”, levatrice della trasformazione; come nell’età precedente veniva attribuito alla classe operaia (con qualche fuga nell’astrazione; nel wishful thinking, la profezia che intende auto-avverarsi).

Il motivo per cui il pensiero post-gramsciano dei cosiddetti “populisti” (a prescindere dalla loro ridefinizione in senso denigratorio nell’odierna neo-lingua del Potere, coloro che contestano le politiche antipopolari delle plutocrazie in questa stagione di crescenti disuguaglianze) – da Ernesto Laclau a Chantal Mouffe – pone al centro della riflessione il problema della costruzione dell’aggregato sociale che possa sostenere una politica di trasformazioni in senso progressista.

Dunque, una sintesi teorica come guida per una comunicazione politica e organizzativa capace di assiemare l’estremo pluralismo di appartenenze identitarie emergenti nel passaggio ad assetti sociali in cui il lavoro non è più l’unico determinante sociale. Sicché «non sono solo le istanze operaie a essere importanti per un progetto di emancipazione. C’è il femminismo, c’è l’ecologia, ci sono le istanze antirazziste e per i diritti dei gay. Per questo parlo della necessità di stabilire una catena di equivalenze tra tutte queste istanze. Ed è proprio questa catena di equivalenza che chiamo costruire un popolo»[7]. Volendo significare con “popolo” l’aggregazione di quanto un tempo si sarebbe definito “blocco storico”.

Il punto critico è quello di individuare il minimo comun denominatore che possa tenere assieme istanze e sensibilità diverse. Il cui bandolo potrebbe essere il contrasto insanabile tra dignità e autonomia delle persone – da un lato – e i processi di omologazione massificante/conformistizzante promossi tanto dai sovranisti che dai tecno-europeisti; gli uni con il loro ritorno a un comunitarismo pre-moderno, gli altri come tardivi promotori di un progetto «legato alla svolta economica, sociale e ideologica degli anni ’70, quando si è assistito a un fondamentale cambiamento ideologico»[8]; inducendo la disillusione che ha colpito il complesso di speranze di investimento nel futuro mediante la moltiplicazione inarrestabile delle diseguaglianze. Nel passaggio caratteristico di quegli anni dallo sfruttamento all’emarginazione; che ormai contraddistingue la svendita di democrazia nelle società finanziarizzate; al cui modello il mainstream europeo è venuto accodandosi. A partire dalle direttive Bolkenstein o De Palacio.

7. Secondo dilemma: la questione comunicativa

L’idea del tutto controcorrente di rifondare l’Unione europea recuperandone le radici ideali democratiche è a forte rischio di finire stritolata nella morsa di due pensieri convergenti, seppure antagonisticamente, nell’escludere un rilancio del progetto originario; e prima ancora del suo spirito. Morsa che consiste in una potenza di fuoco delle organizzazioni sovraniste e tecno-europeiste incommensurabilmente superiore a quelle dei non allineati sul fronte di un’alternativa meramente distruttiva.

Ciò nonostante, in un’età ad altissimo tasso di mediatizzazione quale l’attuale, in cui il Potere si mantiene e consolida inducendo la propria identificazione con la Verità (e la Naturalità), il contropotere modifica le relazioni di dominio riprogrammando le reti intorno a interessi e valori alternativi, atti a minare attraverso l’esercizio della critica l’attendibilità degli assunti con cui il pensiero dominante si legittima.

Ma come farlo? Se vale il principio che il problema filosofico novecentesco di cambiare il mondo oggi va ritarato come reinterpretazione del mondo, ci si chiede in che modo si possa raggiungere direttamente le proprie audience potenziali. D’altro lato ogni operazione di costruttivismo sociale si è realizzata storicamente incontrando un medium ad hoc: 1519, la rivoluzione luterana si diffonde grazie alla stampa a caratteri mobili di Gutemberg, 1848, il contagio liberale si espande in tutta Europa grazie al telegrafo, 1932, la radio diffonde il messaggio del New Deal, 1968, la televisione funge da catalizzatore della protesta studentesca, 1993, Internet infrastruttura la globalizzazione finanziaria, 2011, i social come accampamenti virtuali degli indignados. E adesso, quale canale può veicolare il messaggio della rifondazione di Ue?

Un punto su cui andare a poggiare la leva dell’innovazione illuminista che richiede fantasia e creatività; ricordando che in Spagna, dopo l’attentato alla stazione madrilena di Atocha del 2004 furono stormi di messaggini telefonici (SMS) a bloccare il tentativo di insabbiamento della verità da parte del governo Aznar.

Dunque, la necessità di affrontare la questione prima di tutto enunciandola, poi aprendo un cantiere di riflessione tenendo conto della recente lezione di Occupy Wall Street, il movimento degli indignati newyorchesi che si acquartierarono nella primavera del 2013 nel Zuccotti Park, con lo slogan “siamo il 99%”: «le tattiche devono rimanere flessibili: se non riescono a reinventarsi costantemente, i movimenti finiscono per ripiegarsi su se stessi e morire in breve tempo»[9].

Ciò detto, il problema rimane e va elaborato.

8. Terzo dilemma: la questione organizzativa

Allo stesso modo (e maggior ragione, incombendo decisive scadenze elettorali) il nodo della strutturazione locale/nazionale/continentale della rinnovata visione democratica europea non può essere eluso. Del resto le recenti evoluzioni dei movimenti politici, in Italia e non solo, hanno sgombrato il campo da tanto facile illusionismo sulle forme di partecipazione totalmente dirette, della voce sovrana del singolo se versata nel calderone informatico. E con la questione organizzativa si pone il problema del reclutamento di personale militante che assicuri continuità all’azione politica finalizzata a creare una terza via per l’Ue, oltre lo sbaraccamento o la mummificazione. Di certo tale nucleo non può derivare dalla cooptazione di riciclati, evitando di ripetere l’errore funesto per cui ogni tentativo dell’ultimo decennio di far nascere una sinistra-sinistra è naufragato sullo scoglio della credibilità; avendo saputo varare soltanto scialuppe di salvataggio per reduci da mille naufragi.

Probabilmente il criterio con cui operare le selezioni sarà quello del radicamento, territoriale e/o nelle realtà sociali (lavoro, ambiente, genere, competenze, ecc.) aggregate nel costituendo popolo per l’Europa democratica e di sinistra.

D’altro canto non era intenzione di questo scritto proporre un piano articolato per la rinascita dell’Unione, bensì sottoporre temi a quanti interessa un’interpretazione non di maniera per quanto riguarda l’attuale stato dell’arte e un’inventariazione di massima degli spunti per una discussione allargata il più possibile.

Con l’ottimismo della volontà criticamente controllata, rinforzata dal paradosso ipotizzato da Jürgen Habermas: «siamo capaci di apprendimento soltanto se colpiti da catastrofi?»[10].

NOTE

[1] Joschka Fischer, “Se l’Europa fallisce?”, Ledizioni, Milano 2015 pag. 139

[2] Manuel Castells (a cura di), “Europe’s Crisis”, Polity Press, Ltd, Cambridge 2017 pag.429

[3] Tony Judt, Postwar, Laterza, Bari/Roma 2017 pag. 654

[4] J. Fischer, “Se l’Europa”, cit. pag. 159

[5] T. Judt, Postwar, cit. pag. 899

[6] Paul Krugman, “Se l’America perdesse la libertà”, La Repubblica 29 agosto 2018

[7] Chantal Mouffe, “Non c’è democrazia senza populismo”, MicroMega 5/2017

[8] Marcel Gauchet, “Un mondo disincantato?”, Dedalo, Bari 2008 pag. 109

[9] David Graeber, “Progetto democrazia”, il Saggiatore, Milano 2014 pag. 173

[10] Jürgen Habermas, “La costellazione postnazionale”, Feltrinelli, Milano pag. 18

(2 settembre 2019)

————————–

* Pierfranco Pellizzetti, su MicroMega 5/2018: Camilleri sono.

————————–

Nel riquadro: Félix Vallotton – Losanna – 1865-1925, il ratto d’Europa.ù

E’ online il manifesto sardo duecentosessantasei

Il numero 266

Il numero 266

Il sommario

Dare a Tsipras quel che è di Tsipras (Marco Revelli), Turchia e dintorni. Gli armeni nella storia turca (Emanuela Locci), Paolo Savona e le sorti dell’euro (Gianfranco Sabattini), La Corte costituzionale rende ancor più incerta la sorte dei demani civici in Sardegna (Stefano Deliperi), La battaglia contro la disumanizzazione (Guido Viale), La legge 180 sopravviverà anche a Salvini (Gisella Trincas), Una lettera per Vincenzo Pillai (Cristiano Sabino), La grecia e il fuoco dell’indignazione (Moni Ovadia), Campagna “Sblocca Italia Game Over” e i tradimenti del nuovo governo (Claudia Zuncheddu).

Europa Europa non consegnarti all’inciviltà!

EUROPA

giocando a scaricabarile

di Roberta Carlini su Rocca

Facce stravolte, cravatte allentate, tailleur stropicciati. Il copione degli accordi raggiunti a notte fonda, di solito riservato alle trattative sindacali, è utile alla retorica del salvataggio in extremis, del duro lavoro fatto per evitare il baratro, dei leader volenterosi. Ma la sostanza arriva poi con la luce del giorno, e il tanto atteso e temuto Consiglio europeo di fine giugno si è concluso, all’alba del 30, con scarsa sostanza. Quella bastevole a evitare la rottura. A scongiurare il pericolo che l’Europa, nata sulla moneta, morisse sui profughi. Ma mentre decine e decine di persone morivano di morte non simbolica, nel mar Mediterraneo, la vita dell’Unione continuava senza un messaggio di salvezza per loro. L’accordo è presto detto: si farà di tutto per evitare gli sbarchi, dando pieni poteri a una Guardia costiera libica alla cui efficacia e umanità non crede nessuno (anzi, ci sono prove di una sua complicità passata con gli scafisti); e per chiudere chi riesca a sbarcare in centri controllati – eufemismo per dire «prigioni» – chiamati ora «piattaforme di disimbarco». In queste, che dovranno sorgere ai bordi del Mediterraneo, dunque anche in Italia, si scremeranno gli aventi diritto all’asilo e si ributteranno indietro tutti gli altri. Questi gli impegni, la cui attuazione pratica è ancora tutta da scrivere e finanziare.

L’inizio estate del 2018, l’anno che ha portato nel cuore dell’Unione il vento partito dagli Stati Uniti con l’elezione di Trump, ci ha consegnato questo scenario. Si è temuto che il nuovo governo italiano rompesse i patti sull’euro, invece è sui migranti che si è aperta la crisi nell’Unione. E l’Italia è al centro, non solo perché primo grande Paese europeo nel quale la destra xenofoba ha preso il

governo, ma anche per motivi puramente geografici, come piattaforma necessaria di arrivo. Il linguaggio diretto dei nuovi governanti, senza le mediazioni né le formalità rassicuranti legate alla diplomazia, ma an- che a regole istituzionali finora rispettate anche nei momenti più drammatici, ci met- te davanti a una verità nuda: è l’Italia l’anello debole sul quale si può spezzare la catena lentamente costruita dagli anni Cinquanta del secolo scorso, quell’unione che i fondatori volevano come antidoto al veleno della guerra e dei nazionalismi e che i popoli, o gran parte di essi, sente come nuovo veleno, come una catena essa stessa, rompendo la quale si potrà tornare a un passato migliore.

il morbo incubato

Questa è la caratteristica che unisce la nuova destra che governa gli Stati Uniti, che ha spinto per la Brexit in Gran Bretagna, che è stata respinta in Francia, che governa il «gruppo di Visegrad» (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) e che incalza la Cancelliera Merkel in Germania: il sogno è ambientato nel passato, non nel futuro. Solo pochi anni fa Obama salutava la sua rielezione con un bellissimo discorso e una frase memorabile: il meglio deve ancora venire. Eravamo nel 2012, il primo presidente nero della storia statunitense veniva rieletto nonostante lo sconquasso della crisi del 2008 che aveva salutato il suo insediamento; o forse proprio per questo, dato che la pragmatica risposta del piano Arra di Obama aveva attutito i colpi durissimi della crisi, e avviato una ripresa piena di limiti e difetti ma pur sempre con il segno positivo.

Negli stessi mesi, l’Europa si ammalava della malattia che – forse, insieme ad altre cause – l’ha portata fin qui. Contrastava la crisi a colpi di austerità, comprimeva o negava i principi stessi scritti nella sua carta oltre che nel suo dna: solidarietà, in primo luogo. Al punto di arrivare sull’orlo del baratro, a un passo dal collasso finanziario e poi anche po- litico, su una questione che, dal punto di vista numerico e sostanziale, era minima: il debito della Grecia, enorme per quel Paese ma microscopico in confronto alla potenza e alla ricchezza dell’Unione europea, e anche solo della zona dell’euro. Una crisi che si sarebbe potuta risolvere in pochi mesi e minor sacrificio fu lasciata a bagnomaria, per non compromettere l’immagine e il ruolo di ‘falco’ della cancelliera Merkel che doveva affrontare un voto politico interno. Poi, il tentativo del popolo greco di autodeterminarsi, in presenza di un indebitamento estero enorme e conseguenti vincoli dei mercati finanziari, fu respinto. Se ne uscì, con costi sociali maggiori di quelli che avrebbe comportato un’Unione coesa e pragmatica – se avesse fatto politiche anticicliche come quelle del liberal Obama, senza bisogno di evocare ricette socialdemocratiche su cui pure il modello europeo è nato; ma soprattutto con costi politici non limitati alla sola Grecia (nella quale anzi il governo Tsipras è riuscito a ge- stire e sopravvivere a una crisi terribile). Ovunque, nei Paesi più ricchi e a basso tasso di disoccupazione come in quelli più indebi- tati e disoccupati, ai margini dell’Unione – tra i quali purtroppo anche l’Italia – il morbo incubato tra il 2011 e il 2012 ha continuato a dilagare. E l’Europa è diventata, nella perce- zione comune, l’untore, la responsabile del male. Soprattutto presso il popolo italiano, che primeggiava in europeismo e che solo pochi anni fa (era il 1997) accettò di pagare una «tassa per l’Europa», un’addizionale sulle

imposte sul reddito per entrare nell’euro (poi fu restituita, fu parte del ‘dividendo dell’euro’ per la riduzione dei tassi di interesse che ne seguì). E se al di sotto delle Alpi si incolpava e si incolpa l’Europa dei disastri del passato e delle paure per il futuro, insomma per essere diventati o poter diventare più poveri, al di là dei valichi la si incolpa di non tenere a dovuta distanza la povertà, quella che arriva dal mare.

sogno del passato

Paure che diventano terrori, in gran parte alimentate come fantasmi dal buio e destinate a sparire alla luce del giorno e della ragione. Ma anche, almeno in parte, fondate su fatti reali e sofferenze vive: gli ultimi dati dell’Istat certificano che la povertà assoluta, in Italia, coinvolge adesso 5 milioni di famiglie. Far cambiare rotta all’Europa si rivelò impossibile, anche perché nessuno ci ha seriamente provato; di fronte al successo dilagante del movimento opposto: tornare indietro, sfasciare quel progetto fallito, rompere il brutto giocattolo e le sue istituzioni destinate a non reggersi in piedi se non per finta. Di qui il sogno del passato, la «retrotopia» per dirla con Bauman. Che trae alimento, più che dalla nostalgia di un’effettiva età dell’oro, dalla sua semplicità: ecco un nemico, individuato e conosciuto, con cui prendersela. Poco importa che, a ragionarci un po’, la chiusura delle frontiere commerciali con la Germania, la limitazione della nostra emigrazione di studenti e operai, il collocamento del nostro debito su un mercato solo italiano, non ci avvantaggerebbero né aiuterebbero affatto. In mancanza di fiducia sul «meglio» che deve venire, rivivono i miti di quello che è già stato e se n’è andato.

la triarchia italiana